LOS CRISÓPIDOS DE LA PENÍNSULA IBÉRICA Y BALEARES (INSECTA, NEUROPTERIDA, NEUROPTERA: CHRYSOPIDAE)

V. J. Monserrat

Departamento de Zoología y Antropología Física, Facultad de Biología, Universidad Complutense, 28040 Madrid (España). artmad@bio.ucm.es

| |

RESUMEN

Se revisan las especies de crisópidos presentes en la fauna de la Península Ibérica e Islas Baleares donde, hasta la fecha,

están representadas por 50 especies pertenecientes a 13 géneros. Tras una diagnosis de la familia y citar algunos elementos

sobre su historial paleontológico y su distribución, se aportan algunos datos generales sobre su morfología y su biología,

sus estadios juveniles y comportamiento, y se comenta una breve introducción sobre la historia en el conocimiento de la familia,

y en particular en la Península Ibérica y Baleares. Se anotan algunas correcciones en las fechas de publicación de algunos

taxa que afectan a la taxonomía, y por ello se propone a Rexa almerai (Navás, 1919) n. comb. como sinónima anterior de Rexa lordina Navás, 1920 n. syn. Se incluye una lista de las especies pertenecientes a la fauna de la Península Ibérica y Baleares, una clave de identificación

de los imagos de las subfamilias, géneros y especies citadas, y una clave de sus larvas a nivel genérico. De cada una de estas

especies se recopilan y se anotan todas las referencias bibliográficas existentes desde 1972, relativas a las especies de

la zona estudiada, tanto con la denominación actualmente aceptada, como de sus sinonimias y/o cualquier otra combinación nomenclatural

bajo las cuales han sido citadas. También de cada una de las especies se anotan los datos conocidos y los ahora aportados

(299 nuevos ejemplares de 25 especies) sobre su distribución general, aspectos de su morfología externa y/o genital, así como

de su variabilidad, estadios juveniles, biología, fenología y distribución altitudinal y geográfica en la península y archipiélago

balear, en base a un total de 20.667 ejemplares estudiados.

http://lsid:zoobank.org:pub:DAF40D47-BB5B-444B-9A3C-463BBB4F5382

Palabras clave: Insecta;

Neuroptera;

Chrysopidae;

Revisión;

Taxonomía;

Faunística;

Morfología;

Península Ibérica;

Islas Baleares;

España;

Portugal.

|

| |

SUMMARY

Green-lacewings (Insecta, Neuropterida, Neuroptera: Chrysopidae) of the Iberian Peninsula and Balearic Islands

The present contribution reviews the green lacewing fauna of the Iberian Peninsula and Balearic Islands where, to date, 50 species belonging to 13 genera are known to occur. After a diagnosis of the family Chrysopidae, its paleontological history and distribution, as well as some general data on its morphology and biology, juvenile stages and behavior are presented.

This general information is followed by a brief history of studies on the family, and particularly those on the Iberian Peninsula

and Balearic Islands. Some corrections are reported for earlier publications dates that have undergone taxonomical changes.

Thus, Rexa almerai (Navás, 1919) n. comb. is proposed as junior synonym of Rexa lordina Navás, 1920 n. syn.; and is included in the list of chrysopid species belonging to the fauna of the Iberian Peninsula and Balearic Islands. A

key for identifying imagoes of the subfamilies, genera, and species recorded from the region and a generic level key for the

larvae are presented. For these species all existing bibliographic references since 1972, are compiled and annotated, both

the currently accepted names, their synonyms and/or any other nomenclatural combinations under which they have been recorded.

New information is presented on the external and/or genital morphology of most species, and detailed information is compiled

on the presently known general distribution of each species with new data (299 new specimens of 25 species). Moreover, the

variability, juvenile stages, biology, phenology, and altitudinal and geographic distribution of species from the Peninsula

and Balearic Archipelago are assessed on the basis of 20.667 studied specimens.

Key Words: Insecta;

Neuroptera;

Chrysopidae;

Review;

Taxonomy;

Faunistics;

Morphology;

Iberian Peninsula;

Balearic Islands;

Spain;

Portugal.

|

IntroducciónTOP

Anotamos en este primer apartado unas generalidades introductorias sobre la diagnosis y morfología de esta familia, su historial

paleontológico y distribución, así como algunos datos generales sobre su biología, comportamiento, estadios juveniles y ciclos

biológicos, y finalmente un breve historial sobre su taxonomía y sistemática general y su progresivo conocimiento en la Península

Ibérica y Baleares.

GENERALIDADES: DIAGNOSIS, MORFOLOGÍA, HISTORIAL PALEONTOLÓGICO Y DISTRIBUCIÓN

Los crisópidos constituyen una interesante familia de neurópteros, debido a su amplia distribución geográfica, al elevado

número de individuos que frecuentemente constituyen sus poblaciones, y especialmente por su utilización como aliados de nuestros

intereses, al tratarse de eficaces agentes de control de pequeños artrópodos fitófagos (Killington, 1936, 1937; New, 1975a, 1975b, 1988a, 1999, 2001, 2002; McEwen & Senior, 1998; McEwen et al., 1998, 2001; Nicoli Aldini, 2002, etc.). Por ello, se trata de la familia de neurópteros que mayor atención ha venido recibiendo en comparación con otras

familias, incluso aquellas de interés en el control biológico, sea Coniopterygidae o Hemerobiidae, y por ello son ingentes

los datos y publicaciones existentes sobre la distribución, biología, fenología, morfología, histología, fisiología, estadios

juveniles y variabilidad de muchas de sus especies, y en particular las utilizadas en Control Biológico, sobre las que se

han publicado dos monografías (Canard et al., 1984; McEwen et al., 2001), y existen cientos de artículos de interés aplicado sobre estos insectos.

Por muchos caracteres morfológicos, anatómicos y biológicos, los crisópidos son muy próximos a los hemeróbidos (Killington, 1936; New, 1989), quienes junto a los osmílidos y los sisíridos son su grupo hermano, y junto a otras familias pertenecen al suborden de

los Hemerobiiformia, uno de los grandes y más extensos y diversos linajes que constituyen los Neuroptera s.str. (= Planipennia) Handlirsch, 1908 (Tauber & Adams, 1990; U. Aspöck, 1992, 1993, 1995, 1996; Aspöck & Aspöck, 1999, 2010, 2013; H. Aspöck et al., 2001; U. Aspöck et al., 2001, 2012; Tauber et al., 2009; Beutel et al., 2010, etc.), y que junto a los Raphidioptera Latreille, 1810 y los Megaloptera Latreille, 1810 forman el Superorden Neuropterida

o Neuroptera s.l., que, en su conjunto, está constituido por unas 6.620 especies repartidas en estos tres órdenes citados y habitualmente

reconocidos: Megaloptera (c. 380 spp.), Raphidioptera (c. 241 spp.) y Planipennia o Neuroptera s.str. (c. 6.000 spp.) (H. Aspöck et al., 1980, 1991, 2001), cuyas relaciones aún son objeto de amplios estudios y debates (ej.: Tauber & Adams, 1990; Ren & Hong, 1994; Whiting et al., 1997; U. Aspöck et al., 2001, 2012, 2015; Winterton, 2003; Haring & Aspöck, 2004; Winterton et al., 2010; Zimmermann et al., 2011; Haring et al., 2011; Peters et al., 2014, etc.).

Esta familia es una de las más extensas dentro de los neurópteros, y está constituida por unas 1.200 especies agrupadas en

86 géneros (Aspöck et al., 1980; Brooks & Barnard, 1990), cifras que han venido incrementándose desde entonces (ver para la fauna del Peleártico occidental H. Aspöck et al., 2001).

Debe indicarse que existen numerosas publicaciones relacionadas con la familia que tratamos, bien sobre fauna de otros continentes

o bien locales que escapan a la intención de esta contribución. Para los interesados en conocer información sobre sus subfamilias,

tribus, géneros, subgéneros y especies a nivel mundial se recomienda Brooks & Barnard (1990), quienes revisan y redescriben la inmensa mayoría de los géneros conocidos realizando un estudio cladístico sobre su sistemática

y taxonomía, y aportan clave de géneros y subgéneros, y una lista sinonímica de las especies del mundo, y Oswald (2013a) que aporta toda la información sobre cada uno de sus géneros y especies descritas.

Como hemos indicado, la familia está formada por unas 1.200 especies actuales que se consideran válidas, pertenecientes a

c. 86 géneros/subgéneros (Brooks & Barnard, 1990). Hoy día se aceptan las subfamilias Apochrysinae Handlish, 1908, con 6 géneros de distribución Pantropical en las Regiones

Afrotropical, Oriental, Australiana, Neotropical y Paleártica oriental, Nothochrysinae Navás, 1910, con 7 géneros de las Regiones Afrotropical, Australiana, Paleártica occidental y Neártica occidental, y Chrysopinae Esben-Petersen,

1918, la más extensa, de distribución cosmopolita, con 56 géneros agrupados en varias tribus: Ankylopterygini (Pantropical)

con 5 géneros, Belonopterygini (Cosmopolita) con 14 géneros, Chrysopini (Cosmopolita) con 30 géneros, y Leucochrysini (Neártica,

Neotropical) con 7 géneros (Brooks & Barnard, 1990). Está representada en la fauna del Paleártico Occidental (desde Macaronesia, Norte de África y Europa a Oriente Medio, Cáucaso

e Irán) por c. 115 especies (con 6 subespecies), pertenecientes a unos 16 géneros (Brooks, 1984, 1986; Hölzel, 1992; H. Aspöck, 1992, 2002; U. Aspöck et al., 2001, 2015; Winterton & Brooks, 2002).

La Fauna Ibérico-Balear española posee representantes de todos los géneros de esta familia presentes en la Fauna neuropterológica

Europea, y como ocurre en muchos otros órdenes de insectos, es particularmente rica en especies de neurópteros, ya que nada

menos que 197 especies están presentes en su fauna: Megaloptera (3 spp.), Raphidioptera (16 spp.) y Planipennia o Neuroptera

s.str. (178 spp.), representando en varias familias entre el 100% a más del 75% del total de especies europeas conocidas, y en

el caso de la familia que tratamos incluye el 68, 49% de las especies europeas, con 50 especies en la fauna ibérica, de las

73 especies válidas hoy citadas en Europa (H. Aspöck et al., 1980, 1991, 2001; H. Aspöck, 1992; Aspöck & Hölzel, 1996; Monserrat, 2011; Monserrat & Triviño, 2013; Monserrat et al., 2013, 2014; U. Aspöck et al., 2015), algunas endémicas, y otras únicamente citadas de la Península Ibérica dentro del Continente Europeo. La mayoría de la información

corresponde a la zona española, pero también muchas de las especies ibéricas están citadas de Portugal: Carvalho (1997) recoge 25 especies citadas en Portugal continental y Letardi et al. (2013) listan 28 especies en esta parte ibérica de Portugal y alguna otra novedad aportamos en esta contribución (Italochrysa stigmatica, Nothochrysa fulviceps). Obviamente estos porcentajes son relativos, ya que son varias las especies citadas en nuestra fauna que requieren confirmación,

otras especies europeas han sido últimamente revalidadas como especies válidas o han sido recientemente descritas (Tillier et al., 2014; Henry et al., 2014) y cabría suponer su presencia en nuestra fauna, y otras están en fase de discusión y/o aceptación generalizada.

La familia Chrysopidae fue definida por Schneider (1851a), que como Chrysopina (corregido por Newman, 1853 a Chrysopidae)

la separa con carácter supragenérico del resto de los Hemerobiidae a la que hasta entonces, como otras más, pertenecían sus

especies, considerando dos únicos géneros: Chrysopa Leach, 1815 con 53 especies (género descrito por dentro de Hemerobiidae) y Apochrysa Schneider, 1851 (primer género descrito por dentro de Chrysopina) con una única especie. Durante muchos años fueron describiendose

multitud de nuevas especies con una taxonomía pobre y confusa (mayoritariamente dentro del género Chrysopa), y posteriores géneros fueron poco a poco describiéndose (hasta alcanzar 75), muchas veces sobre elementos ambiguos e incostistentes,

mayoritariamente basados en caracteres de coloración y venación alar (New, 1984a, 2001; Pantaleoni & Sechi, 2014). La organización taxonómica más objetiva de esta familia empezó con Killington (1936, 1937) y más tarde con el inicio en el estudio más intenso de las genitalias por Principi (1940, 1949, 1977), Kimmins (1952), Adams (1959, 1962, 1967, 1969, 1975, 1977), Acker (1960), Hölzel (1965a, 1965b, 1967, 1970, 1972a, 1972b, 1973a, 1973b, 1974), Tjeder (1966), Kis et al. (1970), Barnard (1978), etc., generalizándose desde entonces su descripción hasta la actualidad. Finalmente Brooks & Barnard (1990) listan los géneros y especies conocidos y realizan un análisis cladístico de sus géneros, aportando una clave de géneros

(imagos) y definiendo sus relaciones filogenéticas. Obviamente, posteriores contribuciones han venido aportándose, comentadas

por Brooks (1997) y en especial en las faunas Neártica, Neotropical y Oriental (que escapan a la intención de esta contribución), y nuevos

problemas taxonómicos han aparecido recientemente con especies crípticas muy próximas (sibling species) de difícil caracterización morfológica con los métodos tradicionales (Meleoma, Pseudomallada, Chrysoperla, etc.).

Aunque haremos algunas aisladas referencias a ciertas características de taxa no paleárticos, y circunscribiéndonos pues a

las especies de nuestras latitudes, esta familia (Figs. 1-12) tiene como caracteres diagnósticos, entre otros, la presencia de cabeza hipognata, fuertemente esclerificada, con vértex

prominente, a veces aplanado y con frecuencia (Chrysopa) expandido o elevado respecto al resto de la superficie cefálica, a veces con procesos interantenales con dimorfismo sexual

en especies de Meleoma (Adams, 1969; Tauber, 1969; Penny, 2002). Carecen de ocelos y portan dos grandes ojos compuestos (de unas 3.600 omatidias) similares en ambos sexos (Yang et al., 1998b; Zhang et al., 2007), algo menores en Nothochrysinae, ampliamente lateralizados y semiesféricos (ángulo de visión antero-posterior de 180°, dorso-ventral

de 200°) (Fig. 13), bien negros o con reflejos metálicos dorados o cobrizos, con frecuencia muy brillantes/relucientes (MacLeod & Sheldon, 1972) que les dan nombre a la familia, también en otros idiomas: Crisopas, Golden-eyes, Goldaugen, Guldøjer, Gullöyne, Guldögon,

etc. Hay evidencias de que poseen una excelente visión de amplio espectro, con posibilidad de visión tanto nocturna como diurna,

e incluso la posibilidad de distinguir ciertos colores (Ast, 1920; McEwen, 1995; Kral & Stelzl, 1998; Yang et al., 1998a; Yan et al., 2007). Las antenas son moniliformes, generalmente algo más cortas que las alas anteriores, algo más largas en Brinkcochrysa, (en otros géneros no europeos pueden oscilar entre algo más de la mitad a casi el doble de la longitud de las alas anteriores)

y poseen escapo grande, generalmente subcónico o algo aplanado dorsoventralmente y grueso, levemente convexo hacia la línea

media interior (Fig. 13), generalmente cónico y a veces relativamente largo (ej.: Nineta vittata, Fig. 138), con cierto dimorfismo sexual (McLachlan, 1883b, 1893b). El pedicelo es subcilíndrico-esférico y normalmente mayor que el

primer flagelómero (Fig. 13) y los flagelómeros son cilíndricos, 2-3 veces más largos que anchos, en número variable y portadores de seis (Nothochrysinae)

a cuatro (Chrysopinae) anillos de sedas sensoriales, a veces con variaciones sexuales. Aparato bucal masticador con robustas

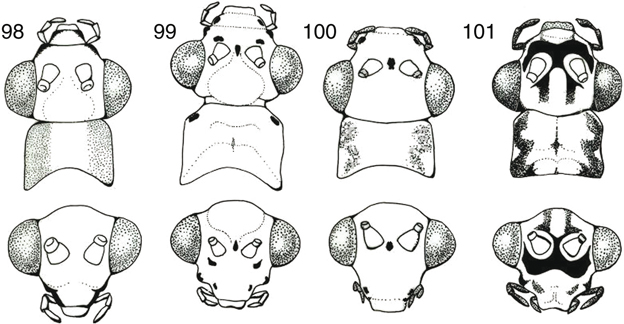

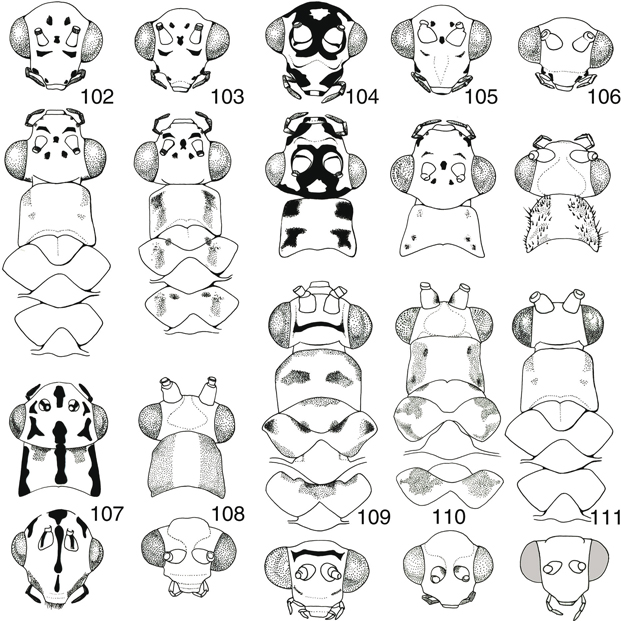

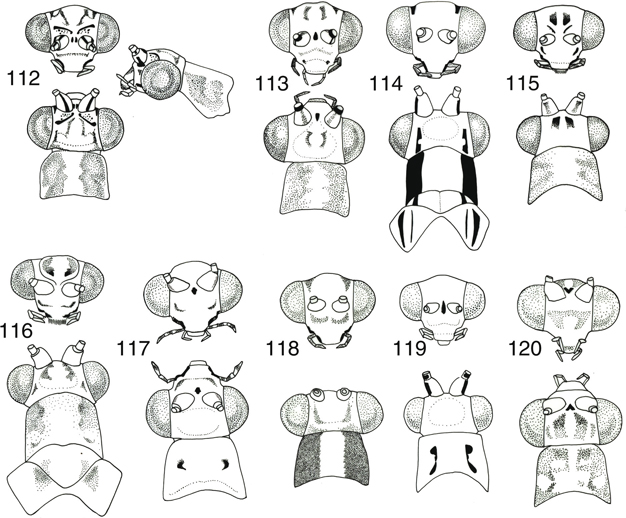

mandíbulas, simétricas en algunos géneros (Nineta, Chrysotropia), asimétricas en otros (Chrysopa, Chrysoperla, etc.) portadoras de un dentículo interno (más desarrollado en la izquierda) (Fig. 15) (Ickert, 1968; Brooks & Barnard, 1990), y palpo maxilar formado por 5 artejos y labial por 3 (Fig. 14). Las frecuentes manchas sobre las estructuras cefálicas se utilizan en la diferenciación específica en las especies de algunos

géneros (Aspöck et al., 1980; Barnard, 1984), y así las utilizaremos en las claves (Figs. 98-120), aunque en ocasiones es bastante variable (McLachlan, 1886a; Principi, 1962; Mantoanelli et al., 2006; Monserrat, 2008), y por ello hay que tomarlas en relación a otros caracteres complementarios.

|

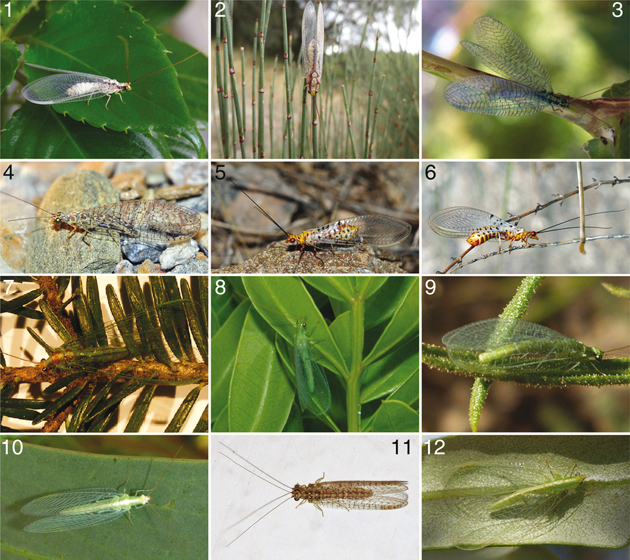

Figs. 1-12.— Especies ibéricas de crisópidos en su ambiente natural. 1: Italochrysa italica, foto de M. González Núñez, 2: Italochrysa italica, foto de C. Escuer, de http://www.flickr.com/photos/38501797@N07/, 3: Chrysopa perla, foto de I. Martínez, 4: Pseudomallada venosus, foto de F. Rodríguez, de http://faluke.blogspot.com.es/search/label/neuroptera, 5, 6: Italochrysa stigmatica, foto de F. Rodríguez, de http://faluke.blogspot.com.es/search/label/neuroptera, 7: Nineta pallida, foto de D. Badano, 8, 9: Chrysopa formosa, foto de P. Guevara, 10: Cunctochrysa albolineata, foto de P. Guevara, 11: Pseudomallada venosus, foto de F. Rodríguez, de http://faluke.blogspot.com.es/search/label/neuroptera, 12: Chrysoperla pallida, foto M. González Núñez. Figs. 1-12.— Especies ibéricas de crisópidos en su ambiente natural. 1: Italochrysa italica, foto de M. González Núñez, 2: Italochrysa italica, foto de C. Escuer, de http://www.flickr.com/photos/38501797@N07/, 3: Chrysopa perla, foto de I. Martínez, 4: Pseudomallada venosus, foto de F. Rodríguez, de http://faluke.blogspot.com.es/search/label/neuroptera, 5, 6: Italochrysa stigmatica, foto de F. Rodríguez, de http://faluke.blogspot.com.es/search/label/neuroptera, 7: Nineta pallida, foto de D. Badano, 8, 9: Chrysopa formosa, foto de P. Guevara, 10: Cunctochrysa albolineata, foto de P. Guevara, 11: Pseudomallada venosus, foto de F. Rodríguez, de http://faluke.blogspot.com.es/search/label/neuroptera, 12: Chrysoperla pallida, foto M. González Núñez.

Figs. 1-12.— Habitus of Iberian green-lacewing species in their habitat. 1: Italochrysa italica, photo by M. González Núñez, 2: Italochrysa italica, photo by C. Escuer, from http://www.flickr.com/photos/38501797@N07/, 3: Chrysopa perla, photo by I. Martínez, 4: Pseudomallada venosus, photo by F. Rodríguez, from http://faluke.blogspot.com.es/search/label/neuroptera, 5, 6: Italochrysa stigmatica, photo by F. Rodríguez, from http://faluke.blogspot.com.es/search/label/neuroptera, 7: Nineta pallida, photo by D. Badano, 8, 9: Chrysopa

formosa, photo by P. Guevara, 10: Cunctochrysa albolineata, photo by P. Guevara, 11: Pseudomallada venosus, photo by F. Rodríguez, from http://faluke.blogspot.com.es/search/label/neuroptera, 12: Chrysoperla

pallida, photo by M. González Núñez.

|

|

El tórax es compacto, poco piloso, de similar color que el resto del tegumento, aunque frecuentemente el pronoto posee una

coloración diferencial, y es habitual la presencia de una banda media dorsal más pálida, que a veces se prolonga sobre el

abdomen (ej.: Nineta, Chrysoperla, Cunctochrysa, Italochrysa) (Figs. 1, 2, 7, 10, 12), porta abundante setación, y su coloración en ocasiones posee cierta importancia taxonómica. Protórax con pronoto transverso,

generalmente algo más ancho que largo en Nothochrysinae, y más alargado en Chrysopinae (Figs. 7-12), a veces el pronoto está poco esclerificado en su zona media (ej.: Nothochrysa californica) y/o posee expansiones circulares y setosas laterales. El mesotórax suele estar algo más desarrollado que el metatórax (Figs. 1-12).

|

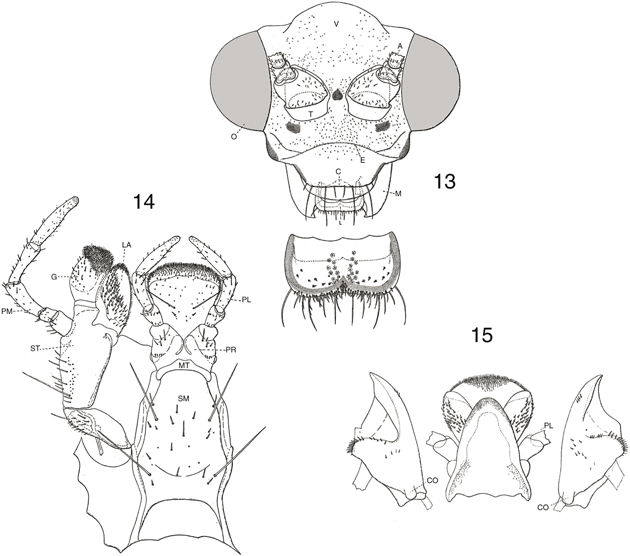

Figs. 13-15.— Cabeza y piezas bucales de Chrysopa pallens, 13: cabeza y labro, 14: maxila y labio (vista ventral), 15: mandíbulas y extremo del labio (vista ventral) (A: antena, C:

clípeo, CO: cóndilo articular, E: sutura epistomal, G: galea, L: labro, LA: lacinia, M: mandíbula, MT: mentum, O: ojo, PL:

palpo labial, PM: palpo maxilar, PR: prementum, SM: submentum, ST: estipe, T: tóruli, V: vértex). De Principi (1940). Figs. 13-15.— Cabeza y piezas bucales de Chrysopa pallens, 13: cabeza y labro, 14: maxila y labio (vista ventral), 15: mandíbulas y extremo del labio (vista ventral) (A: antena, C:

clípeo, CO: cóndilo articular, E: sutura epistomal, G: galea, L: labro, LA: lacinia, M: mandíbula, MT: mentum, O: ojo, PL:

palpo labial, PM: palpo maxilar, PR: prementum, SM: submentum, ST: estipe, T: tóruli, V: vértex). De Principi (1940).

Figs. 13-15.— Head and bucal structures of Chrysopa pallens, 13: head and labrum, 14: maxilla and labium (ventral view), 15: mandibles and labium apex (ventral view) (A: antenna, C:

clipeus, CO: articular condile, E: epistomal suture, G: galea, L: labrum, LA: lacinia, M: mandible, MT: mentum, O: eye, PL:

labial palp, PM: maxillary palp, PR: prementum, SM: submentum, ST: estipe, T: toruli, V: vertex). From Principi (1940).

|

|

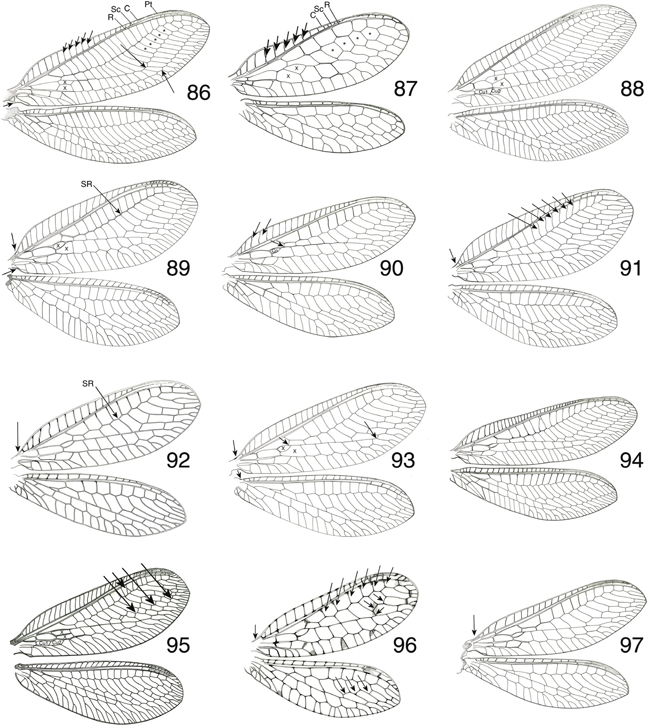

Las alas están bien desarrolladas, en las alas anteriores su longitud oscila entre los 9 y los 31 mm (entre 6,5-35 mm en especies

exóticas), son subiguales, ovoides, a veces algo elípticas, arriñonadas o más alargadas y estrechas (Figs. 1-12, 16, 177-198). Aunque las alas posteriores suelen ser algo menores, no hay reducción en las alas posteriores con ejemplares braquípteros,

micrópteros o ápteros (ni siquiera en poblaciones isleñas o de alta montaña), ni algo más esclerificadas o coriáceas las anteriores,

hecho relativamente habitual en otras familias como Coniopterygidae, Hemerobiidae o Dilaridae. En estado de reposo normalmente

adoptan la típica posición “en tejadillo” o tectiformes (Figs. 1-12), aunque algunos géneros (Ankylopteryx) aplican las alas sobre el substrato, quizás como método defensivo para evitar sombras y pasar más inadvertidos (New, 1986a), hecho que se da en alguna de nuestras especies (Chrysoperla ankylopteryformis). Mayoritariamente la membrana alar es transparente, y habitualmente iridiscente, con pterostigma normalmente poco conspicuo.

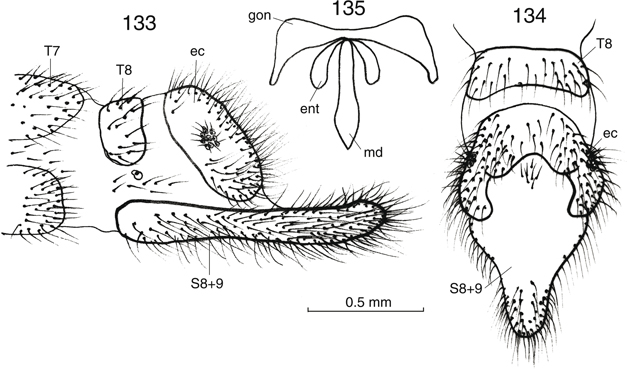

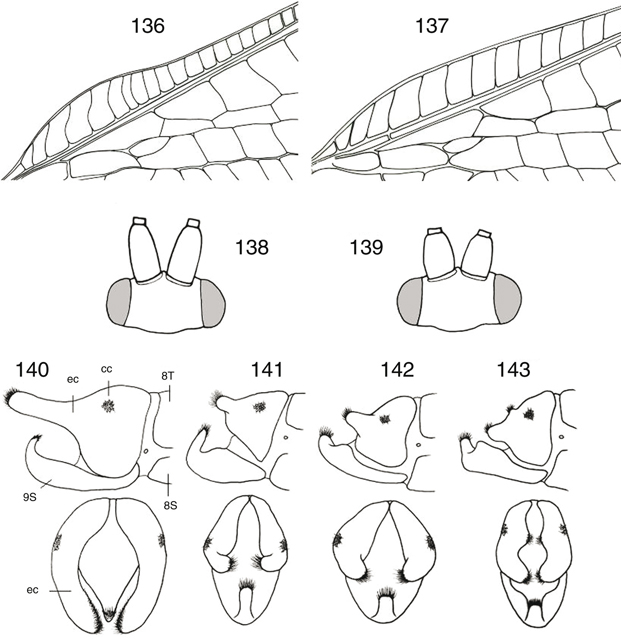

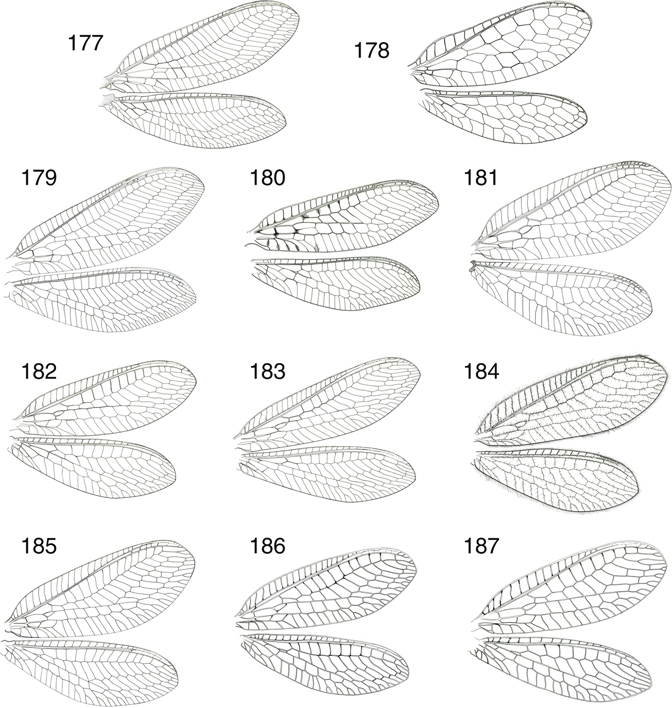

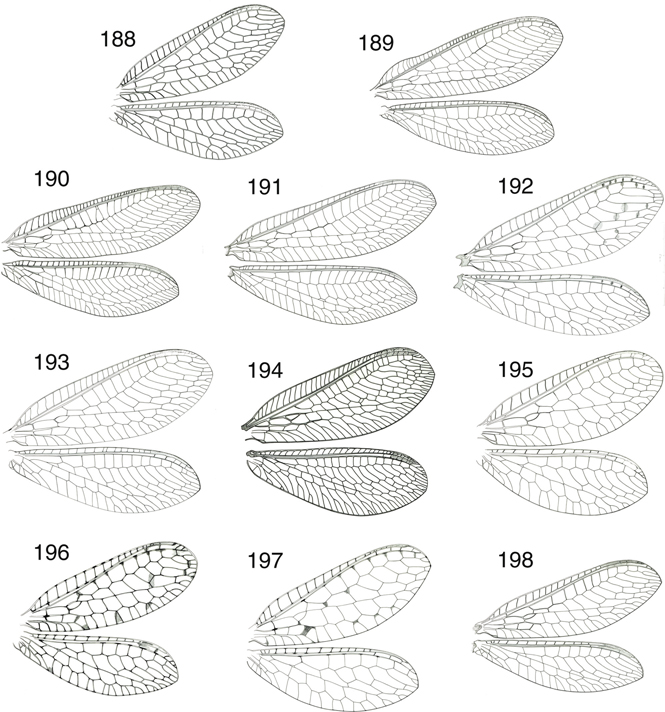

La venación es abundante y compleja (Fig. 16), con notable similitud en Chrysopinae (Figs. 179-198). Venación aparentemente simple (simplificada) en comparación con otras familias de neurópteros (ej.: Myrmeleontidae, Nemopteridae,

Ascalaphidae, Osmylidae, Dilaridae, etc.), pero es más compleja y elaborada de lo que aparenta (Fig. 16), y estudios de homologías con la traqueación pupal así lo han demostrado (McClendon, 1906; Tillyard, 1916; Comstock, 1918; Barnard, 1984). Porta abundantes venillas transversales paralelas y no bifurcadas y en la región basal del campo costal carecen de venilla

humeral recurrente (frecuente en Hemerobiidae). El campo costal a veces es ancho y convexo (en particular en Apochrysinae

y otros géneros de Chrysopinae como Ankylopteryx o Chrysoperla) (Figs. 132, 184), ocasionalmente es levemente flexuoso en algunas especies de Nineta (Figs. 136, 189). El campo subcostal es estrecho, con una única venilla transversal en la zona basal y otras tenues bajo el pterostigma.

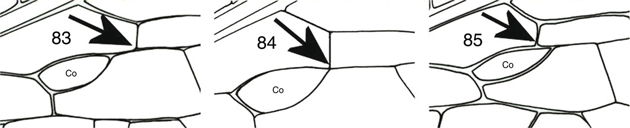

Venas costal y subcostal ocasionalmente fusionadas distalmente (Hypochrysa) (Fig. 178). El sector del radio posee un trayecto en zigzag, corre paralelo a Sc, y finaliza en el margen alar, y posee un número habitualmente

elevado de ramas, desde 19-20 (Nothochrysa, Italochrysa, Nineta, Chrysopa) a un menor número (6-7) en otros géneros (Suarius, Brinckochrysa) (Figs. 16, 177-198). La tercera celdilla cubital está subdividida en dos por una venilla (Fig. 16) (celdilla intramediana u oval), siendo éste un carácter de posición taxonómica importante (Figs. 83-85). Venas longitudinales rectas, aparentando continuarse con alguna de las series de venillas gradiformes, bien interna (Figs. 177, 178) o externa (Figs. 16, 179-198), y en nuestras especies estas series de venillas suelen ser dos, en otros taxa pueden ser tres, ej.: en Synthochrysa Needham, 1909, cuatro, ej.: en Anomalochrysa McLachlan, 1883, o sin ellas, ej.: en Turnerochrysa Kimmins, 1935 (Brooks & Barnard, 1990), regularmente dispuestas y en número variable proporcional al número de ramas del Sr anteriormente citadas, a veces son

tres series e irregularmente dispuestas en Rexa (Fig. 194). Muchas venillas se bifurcan antes de alcanzar el margen alar (Fig. 16). Vena media y cubital bifurcadas cerca de su origen y tres venas anales están presentes. Posee poco desarrollado el lóbulo

yugal en la región anal, solo presente en Nothochrysinae (Fig. 14), y por ello en el vuelo las alas no se encuentran acopladas. Alas posteriores con similares elementos con tendencia a la

simplificación. El campo costal está menos desarrollado y posee menos venillas, como es menor el número de ramas de su Sr,

y sus venillas transversales son mucho menos frecuentes. Generalmente portan frénulo, más desarrollado en Apochrysinae y Nothochrysinae

(Fig. 177) y menos o nada en Chrysopinae (Fig. 16). Como el tegumento, generalmente la venación suele ser de tono verde, frecuentemente con venillas más oscuras o negras (ocasionalmente

en algunas especies de géneros como Italochrysa, Rexa, Suarius, Chrysoperla, Nothochrysa o Pseudomallada la coloración general del cuerpo y/o la venación es más rosácea, amarillenta, parda o rojiza), en especies exóticas son frecuentes

bandas, manchas y sombras más oscuras sobre la membrana alar (ej.: Ankylopteryx, Glenochrysa, Leucochrysa, Signochrysa, Semachrysa, Nodochrysa, Loyola, Gonzaga, Kostka, Anapochrysa, Chrysacanthia, etc.), también en alguna de nuestras especies (Italochrysa italica, Pseudomallada alarconi, Suarius tigridis, Suarius walsinghami) (Figs. 180, 192, 196, 197), y sobre ella la setación es normalmente abundante (con microtrichias y macrotrichias sobre la venación (especialmente sobre

la zona anal de la vena costal), pero no sobre la membrana, y las alas carecen de tricosoros (pequeños espesamientos sobre

la vena costal situados entre los extremos de las bifurcaciones distales de las venas longitudinales), no presentes en las

especies actuales (Fig. 16), y sí en algunas especies fósiles (Makarkin & Archibald, 2013) y carecen de nygmata (pequeños puntos cuticulares oscuros que pueden aparecer en las alas anteriores, posteriores, o en

ambas en algunas familias de neurópteros). Pocas veces se ha citado dimorfismo sexual en la venación (Tjeder, 1966), aunque en algunos géneros (Suarius, Pseudomallada) pueden aparecer en los machos espesamientos o setas modificadas en algunas venas (Barnard, 1984). En base a los criterios de Brooks & Barnard (1990) y Adams (1996), anotamos en la figura 16 la terminología alar utilizada.

|

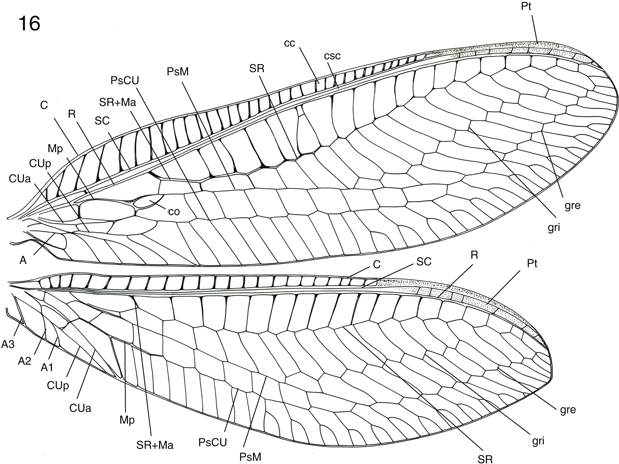

Fig. 16.— Terminología alar de Nineta guadarramensis (A: anal, C: costal, cc: campo costal, co: celdilla oval, csc: campo subcostal, CUa: cubital anterior, CUp: cubital posterior,

gre: gradadas externas, gri: gradadas internas, Ma: mediana anterior, Mp: mediana posterior, PsCU: pseudocubital, PsM: pseudomediana,

Pt: pterostigma, R: radio, SC: subcostal, SR: sector del radio). Fig. 16.— Terminología alar de Nineta guadarramensis (A: anal, C: costal, cc: campo costal, co: celdilla oval, csc: campo subcostal, CUa: cubital anterior, CUp: cubital posterior,

gre: gradadas externas, gri: gradadas internas, Ma: mediana anterior, Mp: mediana posterior, PsCU: pseudocubital, PsM: pseudomediana,

Pt: pterostigma, R: radio, SC: subcostal, SR: sector del radio).

Fig. 16.— Wing terminology of Nineta guadarramensis (A: anal, C: costal, cc: costal field, co: oval cell, csc: subcostal field, CUa: anterior cubital, CUp: posterior cubital,

gre: outer gradates, gri: inner gradates, Ma: anterior median, Mp: posterior median, PsCU: pseudocubital, PsM: pseudomediane,

Pt: pterostigma, R: radius, SC: subcostal, SR: radial sector).

|

|

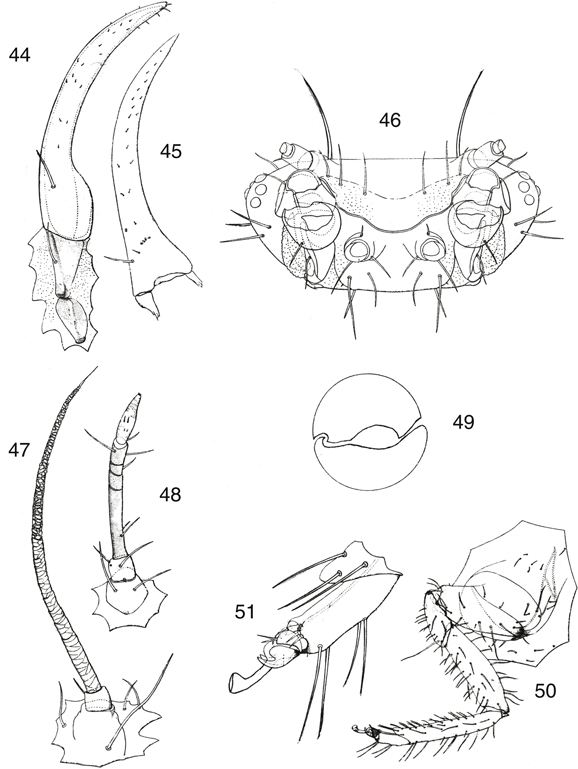

Las patas son marchadoras (Figs. 1, 4-12), a veces las anteriores que suelen ser algo más pilosas. Las coxas son libres, los fémures son cilíndricos, y las tibias

están comprimidas lateralmente y ensanchadas en su zona media, las patas posteriores son algo más largas, y suelen portar

alguna patente espina terminal. Tarsos de 5 segmentos, algo más largo el basal, también portando pequeñas espinas terminales,

que utilizan para la locomoción y el aseo, y finalizan en dos uñas tarsales curvas y simples, o fuertemente dilatadas en su

base, a veces de forma abrupta (Figs. 19-21, 52, 158, 159, 173), elemento muy utilizado en la diferenciación de taxa, y un característico empodio flexible y adhesivo está presente.

El abdomen está poco esclerificado, porta abundante setación, en ocasiones ésta y su coloración poseen cierta importancia

taxonómica. Está formado por diez segmentos claramente separados, con tergos y esternos bien diferenciados y amplias áreas

pleurales. Poseen 8 pares de estigmas en los 8 primeros segmentos y de mayor diámetro el más próximo al tórax, y los segmentos

distales sexualmente especializados con callo cercal y tricobotrias presentes y estructuras genitales externas e internas

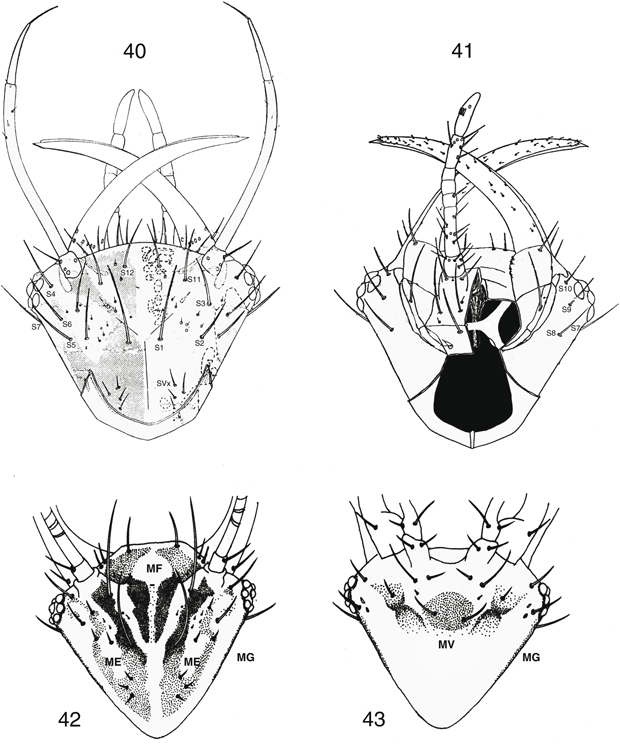

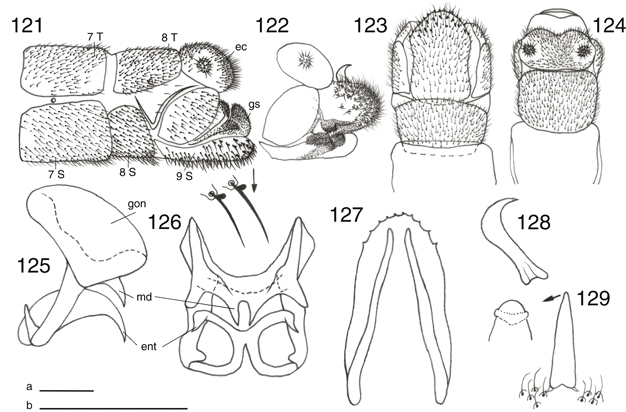

bien desarrolladas, especialmente en los ♂♂, con elementos característicos que se exponen en cada género (Figs. 22-27, 121-129, 133-135, 140-155, 162-176), y siempre ausencia de ovopositor en las ♀♀ (Figs. 23, 147, 174). Información sobre anatomía interna en Stitz (1909), Brückner (1935), Principi (1949), Hwang & Bickley (1961), Philippe (1970, 1972) y Bitsch (1984).

Sobre sus estadios juveniles, y a pesar de su interés en el terreno de la Entomología Aplicada, han despertado menor atención

del que se debería, siendo algunos datos antiguos de dudosa asignación específica, dato a tener en cuenta en la relación anotada

en cada especie, y solo existen datos precisos para 16 de los más de 75 géneros conocidos (Monserrat et al., 2001; Díaz-Aranda et al., 2001). Aunque hablaremos de ellas en el siguiente apartado sobre la biología de esta familia, adelantemos en este apartado de

la introducción que las larvas son depredadoras de huevos y larvas de insectos y de pequeños artrópodos como ácaros, arañas,

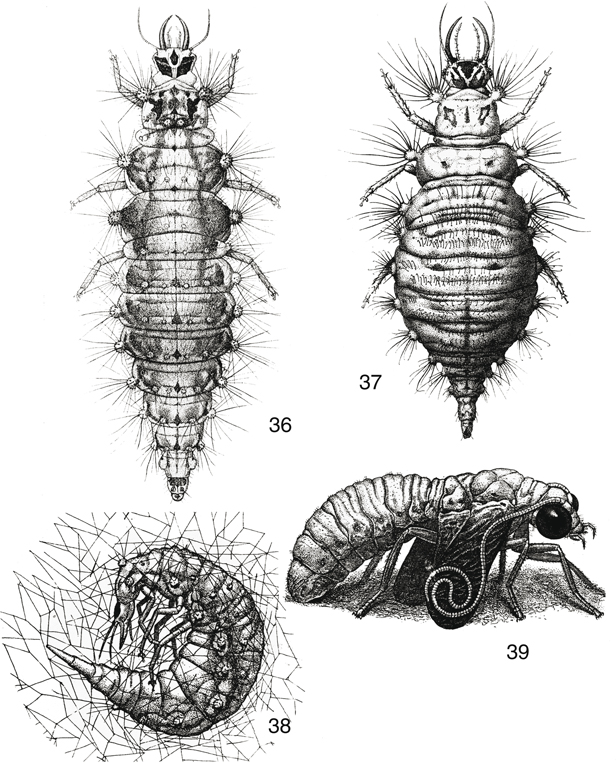

insectos fitófagos de tegumento blando, etc., y son de tipo campodeiforme (Figs. 36, 37), de vida libre sobre la vegetación (Figs. 63-82), a veces más edáfica o corticícola, o con específicas adaptaciones predando en el interior de hormigueros (Figs. 67, 76). Tras tres estadios, la fase larvaria madura que se dispone a pupar (a veces tras una diapausa), y tras tejer el capullo

(Fig. 69), adopta una posición quiescente y curvada en fase de prepupa (Fig. 38) antes de transformarse en pupa. La pupa es activa, dectica y exarada (Fig. 39).

Su historial paleontológico es rico y extenso (22 géneros y 58 especies nominados), y en su mayoría relativamente “reciente”.

Aunque ocasionalmente algunas familias han sido asociadas a Chrysopidae (ej.: †Liassochrysidae: †Liassochrysa stigmatica del Jurásico Inferior alemán, con una antigüedad aproximada de 182,7 m.a., hoy transferida a Mantispidae: Wedmann & Makarkin, 2006), los registros más antiguos relacionados con la familia que nos ocupa corresponden familias próximas que forman el superorden

Chrysopoidea (Mesochrysopidae+Ascalochrysidae+Chrysopidae) y a taxa considerados en ocasiones como familias próximas y

en otras con categoría de subfamilias de Mesochrysopidae y/o Chrysopidae: †Allopteridae/nae, †Limaiidae/nae y †Tachinymphidae/nae,

y especies como †Protoaristenymphes bascharagensis del Jurásico Inferior con una antigüedad aproximada de 182,7 m.a., †Protoaristenymphes daohugouensis del Jurásico Medio con una antigüedad aproximada de 176-161 m.a., o †Lembochrysa minuscula del Jurásico Superior con una antigüedad aproximada de 160 m.a., y otras especies del Jurásico-Cretácico como †Macronympha elegans, †Aristenymphes perfectus, †Mesotermes heros, †Cretachrysa martynovi, †Mesochrysopa zittelli, †Mesypochrysa latipennis, †Mesypochrysa polyclada, †Mesypochrysa makarkini, †Mesypochrysa intermedia, †Mesypochrysa confusa, †Mesypochrysa reducta, †Mesypochrysa chrysopoides, †Mesypochrysa

angustialata, †Baisochrysa multinervis, †Lembochrysa polyneura, †Mesypochrysa falcata, †Mesypochrysa magna, †Caririchrysa criptovenata, †Drakochrysa intermedia, †Drakochrysa sinica, †Limaia

conspicua, †Limaia adicotomica, †Araripechrysa magnifica, †Araripechrysa perfecta, †Hallucinochrysa diogenesi, †Kareninoides lii, †Longicellochrysa yixiana, †Mesascalaphus yangi, †Tachinymphes ascalaphoides, †Tachinymphes delicata, †Tachinymphes magnifica, †Allopterus luianus, etc., del Jurásico y del Cretácico alemán, de Kazakstán, Siberia, Mongolia, China, Brasil, Luxemburgo o inglés, y algunos

taxa de yacimientos de la Península Ibérica (†Nanochrysopa pumilio, †Tachinymphes paicheleri, †Tachinymphes penalveri, †Kareninoides inexpectus, †Triangulochrysopa sanzi, †Allopterus mayorgai, †Chimerochrysopa incerta), junto a otros taxa de posición incierta o en ocasiones aún considerados como Neuroptera incertae sedis (†Paralembochrysa, †Chrysoleonites, †Microsmylus, †Cratochrysa, †Nymphoides). Por el contrario, en el Terciario parecen más abundantes, con registros de imagos y larvas (algunas espectaculares) en

el ámbar báltico danés y del Eoceno-Oligoceno norteamericano, alemán, suizo, ruso, inglés, danés y francés, así como otros

taxa del Plioceno-Oligoceno (†Cimbrochrysa moleriensis, †Protochrysa aphrodite, †Protochrysa fuscobasalis, †Danochrysa madseni, †Paleochrysopa monteilsensis, †Okanaganochrysa coltsunae, †Adamsochrysa aspera, †Adamsochrysa wilsoni, †Stephenbrooksia multifurcata, †Pseudochrysopa harveyi, †Asiachrysa tadushiella, †Hypochrysodes hercyniensis, †Palaeochrysa creedei, †Archaeochrysa creedei, †Archaeochrysa paranervis, †Archaeochrysa fracta, †Archaeochrysa profracta, †Archaeochrysa sanikwa, †Dyspetochrysa vetuscula, †Tribochrysa firmata, †Tribochrysa inaequalis, †Palaeochrysa concinnula, †Palaeochrysa wickhami, †Palaeochrysa stricta, etc.), alguna asignable a †Limaiinae (Jurásico Medio-Cretácico) y en especial a Nothochrysinae (Eoceno-Oligoceno-reciente),

y otros registros del Eoceno-Oligoceno-Mioceno (algunos de yacimientos españoles: †Pronothochrysa

vivesi del Mioceno) de familias (asignadas a Apochrysinae y Chrysopinae), junto a especies de géneros actuales como Chrysopa, Hypochrysa, Leucochrysa, Nothochrysa, etc. Más información sobre este particular en Hagen (1866a); Brauer (1886); Scudder (1890); Handlirsch (1906-1908); Cockerell (1908, 1909, 1914); Krüger (1915, 1917, 1923); Henriksen (1922); Martynov (1925, 1927); Carpenter (1935); Statz (1936); Handschin (1937); Carpenter et al. (1938); Barbu (1939); Martynova (1949, 1961); Adams (1967); Larsson (1975, 1978); Schlüter (1975, 1982, 1984, 1986); Wilson (1978); Jarzembowski (1980); Panfilov (1980); Ponomarenko (1985); Nel & Séméria (1986); Martins-Neto & Vulcano (1988, 1989); Séméria & Nel (1990); Ansorge & Schlüter (1990); Makarkin (1991, 1994, 1997, 1998, 2014); Willmann & Brooks (1991); Zhang (1991); Martins-Neto (1992, 1997); Carpenter (1992); Ponomarenko (1992a, 1992b); Peñalver & Martínez-Delclòs (1993); Willmann (1993); Nel et al. (1994, 2005); Peñalver et al. (1995); Grimaldi (1996); Ren & Guo (1996); Weitschat & Wichard (1998); Grimaldi et al. (2002); Grimaldi & Engel (2005); Makarkin & Menon (2005); Engel & Grimaldi (2007, 2008); Jepson & Penney (2007); Menon & Makarkin (2008); Martins-Neto & Rodrigues (2009); Ren & Makarkin (2009); Ren et al. (2010); Jepson et al. (2012); Makarkin et al. (2012); Pérez de la Fuente et al. (2012); Yang et al. (2012); Khramov (2013); Makarkin & Archibald (2013); Archibald & Makarkin (2015), etc. Para los lectores interesados, una excelente información sobre el registro fósil de esta familia y su bibliografía

es aportada por Archibald et al. (2014) y Archibald & Makarkin (2015).

|

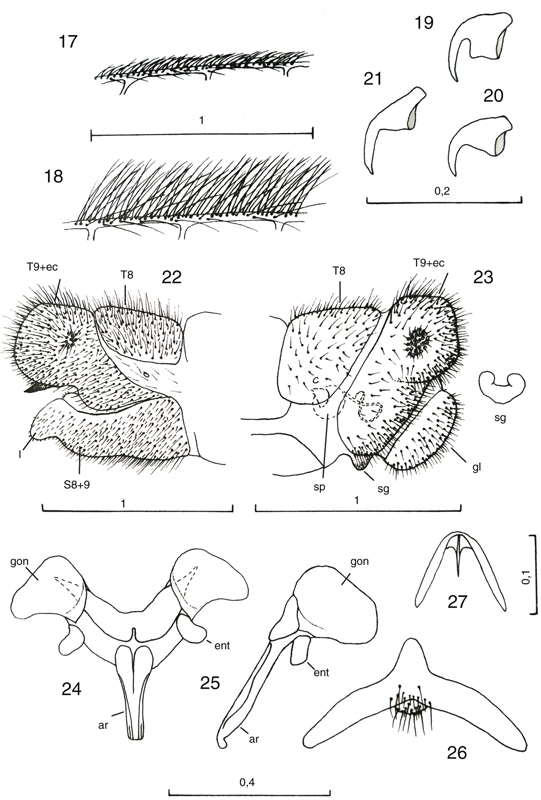

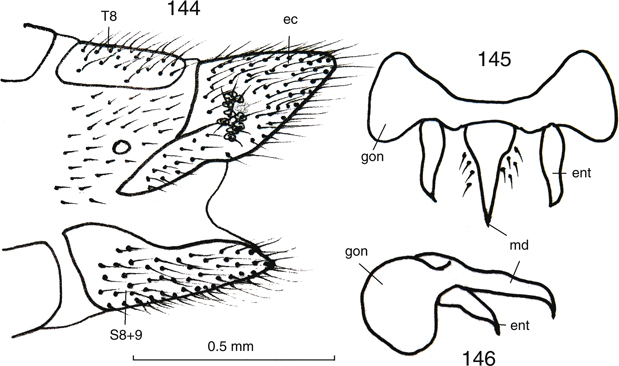

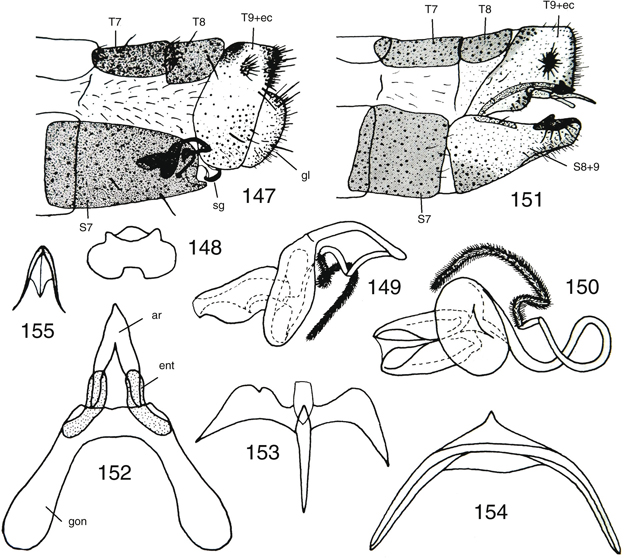

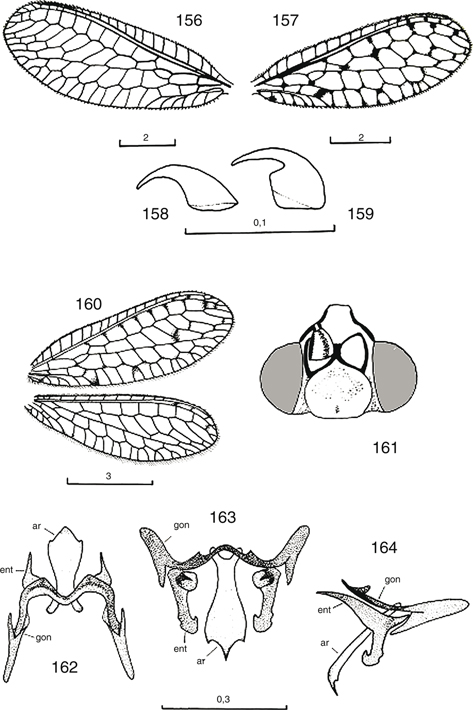

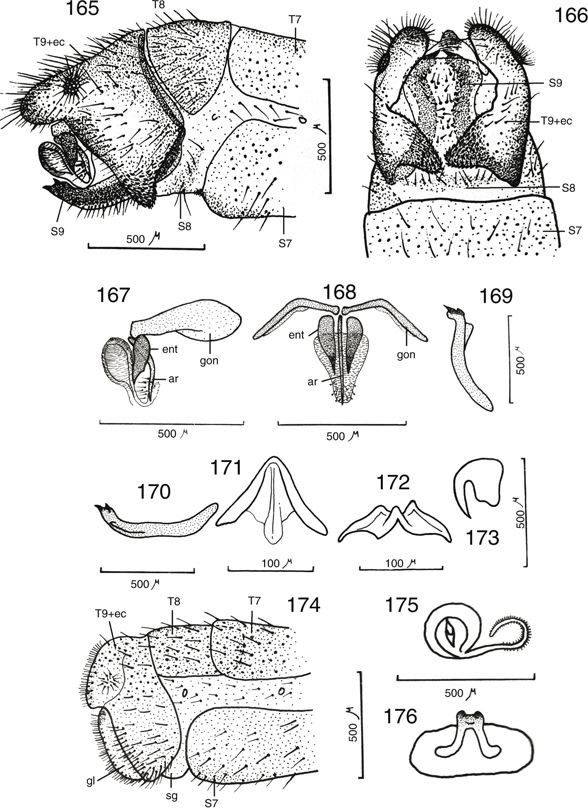

Figs. 17-27.— Morfología de Chrysoperla spp. 17: Vena costal de C. mediterranea, 18: ídem de C. ankylopteryformis, 19: uña de C. carnea

s.l., 20: ídem de C. mediterranea, 21-27: C.

ankylopteryformis: 21: uña, 22: extremo abdominal del macho, vista lateral, 23: ídem, de la hembra, vista lateral, y placa subgenital, vista

ventral, 24: complejo gonarco-entoproceso-arceso, vista dorsal, 25: ídem, vista lateral, 26: tigno, vista dorsal, 27: hipandrio,

vista dorsal (ar: arceso, ec: ectoprocto, ent: entoproceso, gl: gonapófisis laterales, gon: gonarco, l: labio del esternito

8+9, S: esternito, sg: placa subgenital, sp: espermateca, T: terguito). Escala en mm. Adaptado de Monserrat & Díaz-Aranda (1989c). Figs. 17-27.— Morfología de Chrysoperla spp. 17: Vena costal de C. mediterranea, 18: ídem de C. ankylopteryformis, 19: uña de C. carnea

s.l., 20: ídem de C. mediterranea, 21-27: C.

ankylopteryformis: 21: uña, 22: extremo abdominal del macho, vista lateral, 23: ídem, de la hembra, vista lateral, y placa subgenital, vista

ventral, 24: complejo gonarco-entoproceso-arceso, vista dorsal, 25: ídem, vista lateral, 26: tigno, vista dorsal, 27: hipandrio,

vista dorsal (ar: arceso, ec: ectoprocto, ent: entoproceso, gl: gonapófisis laterales, gon: gonarco, l: labio del esternito

8+9, S: esternito, sg: placa subgenital, sp: espermateca, T: terguito). Escala en mm. Adaptado de Monserrat & Díaz-Aranda (1989c).

Figs. 17-27.— Morphology of Chrysoperla spp. 17: costal vein of C. mediterranea, 18: ditto of C. ankylopteryformis, 19: claw of C. carnea

s.l., 20: ditto of C. mediterranea, 21-27: C.

ankylopteryformis: 21: claw, 22: male abdominal apex, lateral view, 23: ditto, female, lateral view, and subgenital plate, ventral view, 24:

complex gonarcus-mediuncus-entoprocessus, dorsal view, 25: ditto, lateral view, 26: tignum, dorsal view, 27: hypandrium, dorsal

view (ar: arcessus, ec: ectoproct, ent: entoprocessus, gl: lateral gonapophises, gon: gonarcus, l: lip of sternite 8+9,

S: sternite, sg: subgenital plate, sp: spermatheca, T: tergite). Scale in mm. Adapted from Monserrat & Díaz-Aranda (1989c).

|

|

La familia tiene una distribución cosmopolita, salvo la Antártida (no se conoce de la fauna nativa de Nueva Zelanda) y zonas

particularmente elevadas y frías, y es especialmente abundante y frecuente en medios tropicales, subtropicales y templados,

evitando en general medios más adversos, aunque son numerosas las especies están adaptadas a medios subdesérticos y xéricos

más extremos, así como a ciertas zonas boreales más frías y/o de alta montaña (hasta los 4.000 m) que han generado numerosos

endemismos y distribuciones relictas y fragmentadas (Carpenter, 1938; Kaisila, 1952; Schedl, 1970; Greve, 1984; New, 1986a, 1989, 2003; Popov, 2002b).

DATOS GENERALES SOBRE SU BIOLOGÍA, COMPORTAMIENTO, ESTADIOS JUVENILES Y CICLOS BIOLÓGICOS

Los crisópidos (Figs. 1-12) son insectos a veces muy abundantes, en ocasiones con poblaciones extremadamente cuantiosas, pero algunas especies son a

veces poco frecuentes, están muy localizadas en el espacio y/o en el tiempo, y en ocasiones son “desesperadamente” raras o

de muy difícil hallazgo y recolección (varios colegas austriacos y suizos y el propio autor llevamos décadas tratando de recolectar,

sin éxito, nuevos ejemplares de Chrysoperla ankylopteryformis o de Chrysopa dubitans, incluso muestreando en las mismas localidades y medios donde han sido halladas/citadas en nuestra fauna). Suelen pasar desapercibidos

en la Naturaleza, al tratarse de un grupo de pequeño tamaño, generalmente de actividad nocturna, poco llamativos, y frecuentemente

con escasa capacidad de vuelo (New, 1967, 1986a, 1989). En condiciones naturales óptimas, a veces parecen presentar cierta capacidad de agregación, concentrándose

numerosos ejemplares en muy pequeño espacio (Canard et al., 2015), aunque normalmente son más escasos y sus poblaciones están más dispersas.

Sobre su biología anotemos que los imagos de nuestras especies son, mayoritariamente, insectos de actividad crepuscular/nocturna,

iniciando su actividad de vuelo después del atardecer (cuando la iluminación cae a c. 20 lux) (Duelli, 1984a, 1984b; Ábrahám & Vas, 1999; Ábrahám & Mészáros, 2006, etc.) hasta poco antes del amanecer, con máxima actividad entre las

22-24 h. Alguna de nuestras especies (ej.: C. perla, C. dorsalis) inician su actividad algo antes del atardecer y no vuelan ya entrada la noche, otras inician su actividad incluso antes:

16-19 h. (ej.: C. pallens, C. formosa, P. ventralis, P. flavifrons, N. guadarramensis) y están activas hasta el amanecer, otras parecen de actividad marcadamente nocturna (ej.: Pseudomallada alarconi), y algunas (ej.: C. perla, H. elegans, P. gracilis) se mantienen activas durante el día o poseen actividad de vuelo marcadamente diurna (obviamente estas especies no suelen

recolectarse a la luz artificial), y en cualquier caso, y quizás excepción en las especies de Chrysoperla, no permanecen inactivos durante las horas del día (ej.: C. ciliata), curiosamente, algunas especies aumentan su actividad antes de una tormenta (Killington, 1936; Banks, 1952; Lewis & Taylor, 1964; Monserrat, 1977a; Duelli, 1984a, 1984b, 1986a; Paulian, 1996; Ábrahám & Vas, 1999; Vas et al., 1999; Szentkirályi, 2001a; Ábrahám et al., 2003; Ábrahám & Mészáros, 2006; Canard et al., 2015). Con tiempo frío reducen notablemente su actividad. Se mueven mucho por la vegetación, pero vuelan poco y generalmente en

cortos trayectos. Su capacidad de vuelo está relacionada con la temperatura ambiente y con la longitud de sus alas, Duelli & Johnson (1982) o Duelli (1984a, 1984b) citan algunos ejemplos con frecuencias de batida de entre 24-38 Hz, vuelos ininterrumpidos de hasta 10 h, y medias

de 3.7 horas de vuelo/noche, y Lewis & Taylor (1964) o Duelli (1980a, 1980b) registran velocidades alcanzadas de entre 0,6-0,7 m/sg. Tanto machos como hembras son atraídos por fuentes de luz

artificial (Williams & Killington, 1935; Killington, 1936, 1937; Lewis & Taylor, 1964; Andersen & Greve, 1975; Zelený, 1984a; Honěk & Kocourek, 1986; New, 1986a, 1989; Günther, 1991; Paulian, 1992b; Greve & Kobro, 1998; Paulian et al., 2001; Ábrahám et al., 2003; Gruppe & Müller, 2007; Penny et al., 2007, etc.), y ciertas especies de algunos géneros como Pseudomallada, Suarius o Chrysoperla se han recolectado mayoritariamente con este medio. Como reconocerán muchos de los lectores, también son habituales visitantes

de nuestras propias viviendas atraídas por la luz artificial o las radiaciones de TV (Monserrat, 1977a; Plant, 1994; Monserrat et al., 1999; Ábrahám et al., 2003), y quizás por ser relativamente “familiares”, en castellano las hemos encontrado en el lenguaje popular citadas con

el simpático nombre de “virulis”. Con frecuencia han sido citados como transportados por el viento, incluso a largas distancias

y/o elevaciones, y algunos estudios han demostrado una sorprendente capacidad de dispersión, con capturas hasta a 200 m sobre

el nivel del suelo, e incluso mar adentro (Dannreuthers, 1934; Greve, 1969; Cheng & Birch, 1978; Eglin-Dederding, 1982; Sémeria & Vannier, 1984; Duelli, 1984b; Hardy & Cheng, 1986; Szentkirályi, 1989, 2001a; Sugg et al., 1994; Duelli, 1999; Monserrat et al., 1999; Chapman et al., 2004, 2006).

En especies tropicales hay una gran profusión de colores en los adultos (ej.: Belonopterygini, Laucochrysini, Nothochrysinae),

con elementos crípticos muy marcados (Eremochrysa, Yomachrysa), pero entre nuestras especies, la coloración verde es la generalizada dentro de esta familia (Figs. 3, 7-10, 11), unas veces más oscura (Pseudomallada alarconi, Chrysoperla mediterranea, Nineta pallida), más pálida (Cunctochrysa), verde manzana (Chrysopa viridana, Nineta guadarramensis), etc., y así se confunden con el tipo de entorno vegetal sobre el que habitualmente se hallan los imagos. En muchos casos

es destacable y significativa la similitud entre su críptica coloración general y la vegetación circundante donde habitualmente

viven (es remarcable la coincidencia de color y tono entre N. guadarramensis y el verde glauco de los quejigos, entre N. pallida y el verde oscuro de las coníferas, entre P. alarconi y los enebros, entre I. italica y las gramíneas agostadas, etc.) (Figs. 1, 2, 7), y con mucha frecuencia manchas oscuras en la cabeza y las alas (Chrysopa, Pseudomallada, Suarius, Italochrysa) contribuyen como elementos disruptivos de su silueta, evidentemente esto está potenciado por otros elementos como la presencia

de diferente coloración de la cabeza respecto al resto del cuerpo (Nothochrysa, Hypochrysa, Kimochrysa) o de distinto color sobre la línea media dorsal del tórax-abdomen (Cunctochrysa, Brinckochrysa, Pseudomallada, Italochrysa, Suarius, Nothochrysa, Chrysoperla, Nineta) (Figs. 1, 2, 7, 10, 12), contribuyendo también a confundirse con la nerviación del envés de las hojas y/o con las acículas. Algunas especies de

los géneros Pseudomallada, Italochrysa, Chrysoperla y/o Suarius, adaptadas a zonas más xéricas, presentan coloración más parda o pajiza, que les sirve de defensa pasiva en las zonas bien

de umbría, bien agostadas o bien rocosas o arenosas, cavidades o cortezas donde habitualmente se encuentran los imagos (Figs. 1, 2, 4-6, 11), y a veces poseen coloraciones tegumentarias más llamativas, incluso vivamente coloreadas (Italochrysa, Hypochrysa, Nineta, Nothochrysa, etc.). Elementos similares de todo esto también lo citaremos en la coloración de sus fases larvarias (Figs. 63-68).

Como hemos indicado, en algunas especies (como ocurre también en hemeróbidos: Notiobiella, Annandalia) las alas están capacitadas para aplicarse sobre el sustrato, evitando sombras y haciéndolos menos visibles a los depredadores

(C. ankylopteryformis), o poseen coloración verde o parda en función de sus poblaciones (P. clathratus, Chrysoperla) o varían su coloración al entrar en diapausa y fase de hibernación (Chrysoperla) (Duelli, 1992; Thierry et al., 1994), y estos mecanismos de defensa están asociados a particulares comportamientos activos de defensa ante situaciones de peligro,

menos extendido en esta familia que en otras familias (Hemerobiidae, Sisyridae, Dilaridae, Coniopterygidae, etc.), al plegar

las alas, recoger entre ellas cabeza, antenas y patas, dejarse caer al sustrato, y adoptar por un tiempo un comportamiento

de tanatosis y así disuadir o mitigar el interés del potencial depredador (New, 1986a). Muchas especies (en nuestra fauna por ejemplo las del género Chrysopa y alguna del género Cunctochrysa) segregan sustancias malolientes (trideceno en un 90%), que producen glándulas en el protórax y estas alomonas actúan como

mecanismo de defensa ante potenciales depredadores (McDunnough, 1909; Sulc, 1914; Principi, 1954a; Blum et al., 1973; Noirot & Quennedey, 1974, 1991; Monserrat, 1980b; Güsten & Dettner, 1991; Güsten, 1996; Monserrat et al., 2014, etc.), y ocasionalmente se ha citado mimetismo batesiano entre especies malolientes-inodoras (Séméria, 1984c).

La biología de estos insectos ha sido motivo de atención, especialmente desde finales del s. XIX (Müller, 1872; Girault, 1907; ver historial en Philippe, 1970 y Aspöck & Aspöck, 2007), y aunque históricamente se había creído de forma generalizada que en estado adulto los crisópidos eran depredadores generalistas

(aphid lions) de pequeños artrópodos fitófagos de movimientos lentos y tegumento blando, especialmente homópteros: áfidos, aleiródidos

y cóccidos, también tíngidos, membrácidos, fulgóridos, jásidos, psíllidos, trips, psocópteros, arañas, ácaros, huevos y larvas

de otros insectos, y se han hallado en el interior de su tubo digestivo restos de dípteros o escamas de mariposas, hechos

que no parecen casuales (Canard, 2001; Nave et al., 2012; Monserrat et al., 2014), no lo son tanto, como ahora anotaremos. Se ha citado canibalismo, y en ocasiones las ♀♀ en cautividad, particularmente

si son vírgenes, devoran sus propios huevos recién puestos (Canard & Duelli, 1984; Bar & Gerling, 1985; New, 1986a; Mochizuki & Mitsunaga, 2005; Mochizuki et al., 2006).

Esta capacidad depredadora en los imagos se había considerado generalizada, y así ha venido citándose en la bibliografía histórica

(Principi & Canard, 1984; Canard, 2001), pero recientes estudios (ver Brooks & Barnard, 1990) han venido comprobando que “que no era tan fiero el león como lo pintaban”, y en realidad sólo lo eran, entre nuestras especies,

las del género Chrysopa (también otros géneros como Atlantochrysa de las islas atlánticas o Anomalochrysa de las islas Hawái), mientras que los en los imagos de los otros géneros se ha demostrado mayoritariamente una dieta más

vegetariana con habitual ingesta de néctar, polen, levaduras (probablemente simbióticas), etc., así como esporas y hongos,

que han sido hallados en su tubo digestivo, y sus piezas bucales están adaptadas a una u otra dieta (Smith, 1921, 1922a; Cole, 1925, 1933; Killington, 1936; Tjeder, 1966; Philippe, 1970; Hagen & Tassan, 1970; Neuenschwander & Michelakis, 1980; Canard, 1981; Grimal, 1984; Principi & Canard, 1984; Canard & Labrique, 1989; Duelli, 1989; Pantaleoni, 1990; Canard et al., 1990; Brooks & Barnard, 1990; Stelzl, 1991, 1992; Carvalho, 1992; Bozsik, 1992a; Monserrat & Rodrigo, 1992; Villenave et al., 2005, 2006; Nguyen et al., 2006, 2007; Monserrat, 2008; Robinson et al., 2008; Duelli et al., 2010; Nave et al., 2012; Monserrat et al., 2014, etc.). En cualquier caso, sean sus imagos o sus larvas (como veremos más adelante), son excelentes aliados de nuestros intereses

en la Agricultura-Silvicultura. Para el lector interesado recomendamos Canard (2001: 118) que aporta una recopilación de diferentes presas mencionadas en la bibliografía, y citemos a Robinson, 1951; Zimmerman, 1957; New, 1975a, 1975b, 1980, 1984b, 1986a, 1988a, 1989, 1999, 2001, 2002; Neuenschwander et al., 1975; Muma et al., 1975; Miszczak & Niemczyk, 1978; Szabó & Szentkirályi, 1981; Canard et al., 1984; Principi, 1984; Peng, 1988; Brooks & Barnard, 1990; Wu, 1992; Welty, 1995; Shakarami, 1997; Dinter, 1998a, 1998b; McEwen & Senior, 1998; McEwen et al., 1998, 2001; Stelzl & Devetak, 1999; Duelli, 2001; McEwen et al., 2001; Pantaleoni, 2001; Pantaleoni & Alma, 2001; Senior & McEwen, 2001; Szentkirályi, 2001a, 2001b, 2001c; Khan et al., 2004; Miller et al., 2004; Khan & Fent, 2005; Pappas et al., 2008c, 2011; Monserrat, 2008; Hassanpour et al., 2009; Devetak, 2014, etc., que, entre otros muchos, comentan su interés aplicado de esta familia en diversos cultivos e intereses humanos, y

Principi & Canard (1984) y Pappas et al. (2007) recopilan interesante información sobre su desarrollo en función del tipo y cantidad de presas consumidas. Por todo ello

son excelentes elementos contra muchos dañinos insectos, y de hecho, algunas especies exóticas se han introducido (también

involuntariamente) en numerosos países para su utilización como agentes de control de determinadas plagas (ejs.: Chrysopa spp. en Hawái o C. pallens en la Isla de Mauricio, Taiwán y Camboya) (Zimmerman, 1957). Obviamente, dada su utilidad aplicada, algunas especies de crisópidos están disponibles en el marcado, como cualquier otro

insecto de interés comercial (Tauber et al., 2000), si bien las enormes diferencias en la biología y preferencias de hábitats entre lo que como uniforme se comercializa, puede

generar estrepitosos fracasos (Pantaleoni & Sechi, 2014), al margen del peligro que supone la posibilidad de introducir estas especies como fauna exótica (Mochizuki & Mitsunaga, 2005; Mochizuki et al., 2006, 2007).

Por todo ello son motivo de multitud de artículos relacionados con la Entomología Aplicada, y aunque citaremos algunos que

nos competen, escapan a la intención de esta contribución. Por su valiosa colaboración y aplicación en nuestros intereses

agrícolas y forestales, Chrysoperla carnea (Stephens, 1836) fue declarada insecto del año 1999 (Dathe, 1999).

Durante la alimentación de las especies depredadoras, y al margen de asir a su presa con las mandíbulas, suelen ayudarse con

las patas anteriores para sujetarla mejor mientras la succionan y devoran, y el aseo de antenas, piezas y palpos bucales y

patas anteriores es obligado tras cada ingesta (Nasir, 1947). Sin duda la mayor o menor longitud de sus piezas bucales (Figs. 70-82) está en función del tamaño y la capacidad de moción de sus presas (New, 1986a). La localización de sus presas a través de sus secreciones, kairomonas, alomonas y/o feromonas ha sido frecuentemente registrada,

y sobre ellas pueden llegar a ser extremadamente voraces (Withycombe, 1925; Principi, 1954b, 1984; Tjeder, 1966; Canard, 1973a, 1973b; Wattebled et al., 1978; Samson & Blood, 1979, 1980; Canard & Duelli, 1984; New, 1986a, 1988a, 1989, 2001; Duelli, 1987b; Frazer, 1988; Szentkirályi, 1989, 2001a; McEwen et al., 1993a, 2001; Růžička, 1994, 1997a, 1997b, 1998, 2010; Mendel et al., 1997, 2004; Boo et al., 1998, 1999, 2003; Bakthavatsalam & Singh, 1999; Nelson et al., 2001; Canard & Volkovich, 2001; Penny, 2002; Branco et al., 2006a, 2006b; Schwartzberg et al., 2008; Koczor et al., 2010, 2015, etc.).

En ocasiones habían sido observados imagos de varias especies sobre flores o atraídos por ellas (Knuth, 1906-1909; Robertson, 1917; Killington, 1928a, 1936; Lacroix, 1929; Morley, 1931; Ishii, 1964; Bugg, 1987; Duelli et al., 2010; Koczor et al., 2010, etc.) y ahora sabemos por qué, ya que, como hemos indicado, muchas especies parecen ser más omnívoras, pues ingieren polen

y néctar o se han hallado levaduras, hifas y esporas de hongos en su tubo digestivo, que complementan su dieta o la sustituyen

en ausencia de presas (Tjeder, 1966; Neuenschwander & Michelakis, 1980; Stelzl, 1991, 1992; Bozsik, 1992a, 1992b, 1994; Monserrat & Rodrigo, 1992; Villenave et al., 2005, 2006; Monserrat, 2008; Robinson et al., 2008).

Respecto a su preferencia o asociación con las plantas, en ocasiones, algunas especies, incluyendo algunas de las nuestras,

parecen ser verdaderamente estenotópicas en relación al tipo de substrato vegetal elegido (Zelený, 1984b; Monserrat & Marín, 1994, 2001), siendo capaces de detectar sustancias volátiles específicas de ellas que actúan como sinomonas de atracción (Dicke & Sabelis, 1988; Dodds & McEwen, 1998; Szentkirályi, 2001a, 2001b) y, consecuentemente, quedan indirectamente asociadas a las potenciales presas que se hallan sobre ellas (ver preferencia

de plantas substrato de Nineta guadarramensis, N. pallida, Hypochrysa elegans, Brinckochrysa nachoi, Chrysopa nigricostata, C. dorsalis, Chrysoperla

mediterranea, Pseudomallada alarconi, P. genei, Cunctochrysa cosmia, Rexa almerai, etc.) (Zelený, 1984b; Canard & Labrique, 1989; Monserrat & Marín, 1994, 2001) hecho que limita su distribución, y consecuentemente muestran una marcada especificidad en sus presas (estenofagia),

dato que, entre otros elementos ambientales, les genera indirectamente una marcada especificidad en el tipo de medio y plantas

substrato sobre el que los hallamos, sean coníferas, planifolios, vegetación herbácea, etc. Otras especies, por el contrario,

son más euritópicas, dentro de una amplia gama de plantas, si bien particulares de determinados ambientes o hábitats (ver

preferencia de plantas substrato de Nothochrysa capitata, Pseudomallada flavifrons, P. ibericus, P. ventralis, Chrysopa viridana, C. perla, C. formosa, Cunctochrysa

albolineata, C. baetica, etc.), mientras que otras son declaradamente generalistas (Pseudomallada prasinus, Chrysopa pallens) o en otros casos no tenemos ninguna seguridad sobre su preferencia de sustrato (Pseudomallada granadensis, Suarius spp.), habiéndose recolectado mayoritariamente a la luz (Nakahara, 1964; Monserrat, 1977a; New, 1984b; Séméria, 1984b; Zelený, 1984b; Kovrigina, 1985; Bozsik, 1992b, 1994; Monserrat & Marín, 1994, 2001; Gepp, 1999, etc.).

Se ha demostrado una estratificación de las diferentes especies en función de la altura del dosel arbóreo/vegetal, incluso

en plantas cultivadas (Séméria, 1974; Nielsen, 1977; New, 1984b; Zelený, 1984a, 1984b; Coderre & Tourneur, 1986; Szentkirályi, 1989, 2001a, 2001b, 2001c; Bozsik, 1992b, 1994; Paulian, 1992a; Hollier & Belshaw, 1993; Sziráki, 1996; Duelli et al., 2002, etc.).

Sobre su biología reproductora, curiosamente, en la bibliografía general, e incluso en relación a la fauna europea en particular,

no existen muchos datos sobre el comportamiento de los individuos durante el cortejo y la cópula (Smith, 1922a, 1922b; Killington, 1936, 1937; Nasir, 1947; Principi, 1949; Toschi, 1965; Ickert, 1968; Henry, 1968, 1979a, 1979b, 1980c, 1984; Philippe, 1970; Eichele, 1972; Wattebled & Canard, 1981; Henry & Busher, 1987, etc.), con lagunas en ciertos elementos, como si existen sucesivos cortejos/cópulas, que han sido observados en especies

de algunos géneros (Philippe, 1970; Henry & Busher, 1987), producción de espermatóforos, que no ha sido nunca observado en algunos géneros (Killington, 1936; Principi, 1949, 1986; Tjeder, 1966; Henry, 1984), etc. Los imagos neonatos requieren de unos días (2-3) para que sus gónadas maduren antes de iniciar su fase reproductora

(Killington, 1936; Canard & Principi, 1984; Carvalho et al., 1996; Canard & Volkovich, 2001).

La emisión-recepción de sonidos es extremadamente importante en la localización y selección sexual entre individuos, y Adams (1962), Tjeder (1966), Miller & MacLeod (1966), Riek (1967), Miller (1968, 1970, 1971, 1975, 1983, 1984), Tauber (1969), Eichele & Villiger (1974), Henry (1979a, 1979b, 1980a, 1980b, 1980c, 1983a, 1994), Miller & Olesen (1979), Duelli & Johnson (1982), Bitsch (1984), Brooks (1987), Henry et al. (2011) o Archibald et al. (2014) citan y/o describen estructuras alares con órganos timpánicos sobre un espesamiento en la base de la vena radial (sólo ausente

en Nothochrysinae) para recepción acústica de otros ejemplares o predadores (murciélagos). También existen formaciones alares,

torácicas (metanoto) y abdominales (esternitos) en esta familia con funciones estridulatorias, que rozan con las alas o con

formaciones en los fémures (análogas a lo que encontramos en Acrididae), y también estructuras relacionadas con esta función

estridulatoria/auditiva, hechos que parecen generalizados (en ambos sexos), y mediante cantos contribuye a la localización

y comunicación de los ejemplares (Adams, 1962; Miller, 1970, 1971, 1975, 1984; Séméria, 1980; Henry, 1984). Se han detectado sensilas campaniformes y órganos subgenuales, escolopales y cordotonales ubicados en las tibias y fémures

de todas las patas como órganos sensoriales de captación de las citadas vibraciones (rango de frecuencia mínimo de 0,1-0,5

KHz/máximo de 1,5-2,0 KHz) (Pabst & Devetak, 1992; Devetak, 1992, 1998; Devetak & Pabst, 1994; Lipovšek et al., 1999; Devetak et al., 2004), por lo que la comunicación acústica debe realizar una importante misión. Resulta curioso, y así se ha citado (New, 1988a; Van Noort, 1995), que el sonido de las cigarras (Homoptera: Cicadidae) atraiga algunas especie de crisopas (Italochrysa). En general los cantos nupciales de las crisopas poseen frecuencias medias muy bajas, entre 20 y 120 Hz.

Los machos con intención reproductora realizan cantos de territorialidad y de reclamo durante días, generalmente al atardecer,

pero también durante las horas de luz (Philippe, 1970; Henry, 1979a, 1979b, 1984). Estos cantos son reconocidos y son reproducidos alternadamente por las hembras receptivas como condición previa

y necesaria para alcanzar el apareamiento y la cópula (Henry & Wells, 1990a, 1990b, 2006, 2009, 2010, 2015; Henry et al., 1993, 1999, etc.). Reconocidos los individuos, y en presencia de hembras receptivas, los machos agitan las antenas y extienden

parcialmente las alas sobre la horizontal y practican una cierta danza de atracción, y generan vigorosas vibraciones verticales

del abdomen practicando un pequeño arco, efectuando así sus cantos de proclamación y cortejo que han sido observados (vibraciones

que se trasmiten por el aire o a través de las patas al sustrato), y también han sido registradas emisiones de sonidos mediante

vibraciones de las alas y tremulaciones en vuelo asociadas al cortejo (Adams, 1962; Riek, 1967; Eichele & Villiger, 1974; Henry, 1979a, 1979b, 1980a, 1980b, 1980c; Duelli & Johnson, 1982; New, 1986a; Henry & Johnson, 1989; Henry & Wells, 1990a, 1990b, 2009, 2010, 2015; Pantaleoni & Sechi, 2014, etc.), y su canto actúa como mecanismo de atracción, y la hembra, de estar receptiva, responde de forma idéntica generando

un alternado dueto, por lo que el reconocimiento específico de este canto actúa como barreras reproductivas entre especies

próximas (song-species) reproductivamente aisladas por el canto (ver género Chrysoperla). De hecho se ha descubierto multitud de nuevas song-species aisladas genéticamente por el canto (ej.: Chrysoperla, Chrysopiella, etc.).

El macho, estimulado por la reacción de la hembra, inicia un desplazamiento aparentemente errático manteniendo su canto y

moviendo vigorosamente las antenas de forma circular hasta que contacta físicamente con la hembra, y en breve, los dos individuos

se reconocen e incrementan su canto y su relación (frecuentemente en el envés de las hojas). Cabeza frente a cabeza, el macho

retrae las antenas hacia atrás y en la hembra el tocamiento del macho con sus antenas y piezas bucales se acelera (se tocan

con los palpos y la trofalaxia parece inevitable), las alas vibran y la hembra le acompaña con estos movimientos. Rotando

los cuerpos y ya paralelos, las alas siguen vibrando y rozándose, y con el giro del abdomen masculino hacia el extremo del

femenino se establece el contacto entre los extremos abdominales, primero lateralmente con las alas elevadas y posteriormente

con abdómenes opuestos (Nasir, 1947; Principi, 1949; Henry, 1968, 1979a, 1979b, 1980b, 1982, 1983a, 1983b, 1984, 1985, 1989, 1991, 1993; Henry & Busher, 1987, etc.), y si la hembra está dispuesta, las piezas genitales del macho culminan la cópula, manteniendo la hembra las alas

plegadas. La cópula se mantiene unos 5-7, 7-8, 8-10, 19-65 minutos, generalmente bajo superficies horizontales, y a veces

sobre superficies verticales en las que la hembra puede quedar suspendida en el aire, o en ocasiones el macho es arrastrado

por ella durante la cópula (Henry, 1979a; Pantaleoni & Sechi, 2014), y el aseo posterior, especialmente en el macho, es común.

Aunque es un tema muy debatido, en algunos géneros se ha detectado un pequeño espermatóforo globoso y/o bicameral de color

blanco (Chrysopa) o transparente (Hypochrysa), algo mayor en otros géneros (Meleoma, Nothochrysa, Rexa), que la hembra devora poco después de la cópula, cuando su contenido ya ha alcanzado las vías genitales femeninas, aunque

hay datos contradictorios o nunca observados en otros géneros (Killington, 1936, 1937; Principi, 1949, 1956b, 1986; Toschi, 1965; Tauber, 1969; Philippe, 1970, 1972; Henry, 1984; Canard & Volkovich, 2001; Monserrat, 2008; Pantaleoni & Sechi, 2014), pero el acto de curvar el abdomen, sujetarlo con las patas y acercar la boca al orificio genital ha sido observado en otros

géneros, con lo que se deduce la existencia algo más generalizada de espermatóforo. Ocasionalmente se ha observado más de

una cópula a lo largo de la vida, más en los machos que en las hembras (Smith, 1922a; Principi, 1949; Tjeder, 1966; Henry, 1984; Henry & Busher, 1987, etc.).

Aparte de las citadas barreras reproductivas derivadas del canto, recientemente también se ha detectado la presencia de numerosos

grupos de especies reproductivamente aisladas por específicas feromonas (ver género Pseudomallada), y por ello, también la secreción de feromonas a través de glándulas protorácicas o de membranas eversibles en la genitalia

masculina (Principi, 1949; Wattebled et al., 1978; Wattebled & Canard, 1981; Mouloud et al., 2002) (Figs. 121, 122, 165, 166) contribuye a la atracción y reconocimiento entre individuos de la misma especie (Chrysopa, Chrysoperla, Pseudomallada, Brinckochrysa, Meleoma), al margen de la emisión de sustancias malolientes, que sin duda poseen función defensiva (ej.: Chrysopa, Cunctochrysa, Glenochrysa), segregadas por glándulas en el protórax (McDunnough, 1909; Sulc, 1914; Duelli, 2004; Winterton & Garzón-Orduña, 2015). También la presencia de glándulas tegumentarias exocrinas, bien en el protórax o el abdomen, al margen de las citadas estructuras

evaginables en la genitalia masculina (Killington, 1936; Principi, 1949; Brooks & Barnard, 1990) están sin duda vinculadas con la emisión de sustancias relacionadas con la reproducción y/o la percepción-emisión de feromonas

(Wattebled et al., 1978; Wattebled & Canard, 1981; Szentkirályi, 2001a; Zhang et al., 2006a) que sin duda intervienen en este proceso de reconocimiento y reproducción.

Con mucha frecuencia se recolectan imagos mediante atrayentes químicos, y muchas especies de diferentes géneros (Suarius, Rexa, Brinckochrysa, Chrysoperla, etc.) han sido recolectadas con trampas McPhail utilizando como atrayentes cariofileno, L-triptófano, fenilacetaldehído,

iridodial o fosfato amónico+bórax, etc. (Hagen et al., 1976; Canard & Laudého, 1977, 1980; Canard et al., 1979; Flint et al., 1979; Canard, 1981; McEwen et al., 1993a, 1994; Bakthavatsalam & Singh, 1996; Ahn et al., 2001; Tóth et al., 2006, 2009; Zhang et al., 2006b; Monserrat, 2008, etc.) (ver Suarius walsinghami).

Sobre otros elementos de su biología, citemos que la longevidad de los imagos está condicionada por factores ambientales naturales

(fotoperiodo, humedad relativa, temperatura, alimento, etc.) y/o por supuesto elementos fitosanitarios utilizados (Philippe, 1970; Kuznetsova, 1970; Principi et al., 1975; Henry & Busher, 1987; Monserrat & Rodrigo, 1992; Carvalho, 1992; Orlova, 1998; Corrales & Campos, 2004; Pappas et al., 2008a, 2008b, 2011; Pappas & Koveos, 2011, etc.), y si las condiciones son favorables es proporcionalmente elevada para insectos de este tamaño, pudiendo alcanzar

hasta nueve meses de vida, sobre todo en especies que hibernan en estado adulto (Chrysoperla) o poseen diapausa estival (Meleoma, Nineta, Suarius). Por citar algunos ejemplos, Carvalho et al. (1996) citan entre 72-141 días de vida para machos y 83-153 días para las hembras en especies de Chrysoperla, Canard & Labrique (1989) mencionan 54 días para Rexa almerai, y Canard & Volkovich (2001) aportan datos de longevidad de diferentes especies y autores. No parece existir apreciables diferencias significativas entre

los ♂♂ y las ♀♀ (New, 1986a; Carvalho, 1992), aunque Killington (1936), Tauber (1969) o Philippe (1970) citan a las ♀♀ más longevas y, consecuentemente, más abundantes en las capturas, siendo el caso más extremo el que cita

Monserrat (2008) para lo que ahora conocemos como Rexa almerai (sex ratio ♂♂/♀♀: 1: 56). Las hembras de Nineta pueden llegar a ser muy longevas, entre 3 semanas a 3 meses (hasta 100 días y más de 200 días en condiciones experimentales)

(Canard, 1986a).

Tras la cópula, en las hembras suele existir un periodo de pre-ovoposición de 5-8 días, aunque la puesta de huevos comienza,

en condiciones experimentales, desde pocas horas a varios días después de la cópula, pudiéndose prolongar durante unos pocos

días a semanas, incluso meses. Los sustratos elegidos, a veces muy selectivos, suelen ser el haz, el envés, extremo o márgenes

de las hojas, y en especies habitantes de aciculifolios en el extremo de las acículas y hojas, y así lo hemos observado en

especies de Pseudomallada habitantes de enebros, de Cunctochrysa y Nineta sobre coníferas o de Suarius sobre tamariscos (Duelli, 1986c también cita este hecho en otros géneros neárticos como Eremochrysa o Chrysopiella), o bien sobre cortezas (Italochrysa), a veces próximos a las colonias de futuras potenciales presas, aunque otros sustratos más diversos han sido citados (paredes,

tapias, cortinas, objetos próximos a una fuente de luz) (Killington, 1936). Ha sido demostrada en algunas especies (Chrysopa, Chrysoperla) la secreción de sustancias disuasivas durante la puesta y también por las larvas para disuadir a posibles depredadores y/o

evitar nuevas puestas y una potencial competencia en los recursos (Růžička, 1994, 1996, 1997a, 1997b, 1998, 2010; Eisner et al., 1996, 2000; Růžička & Havelka, 1998). En contrapartida, también se ha observado en ciertas potenciales presas que procuran no efectuar sus puestas donde existen

puestas de crisopas (Legaspi et al., 1996).

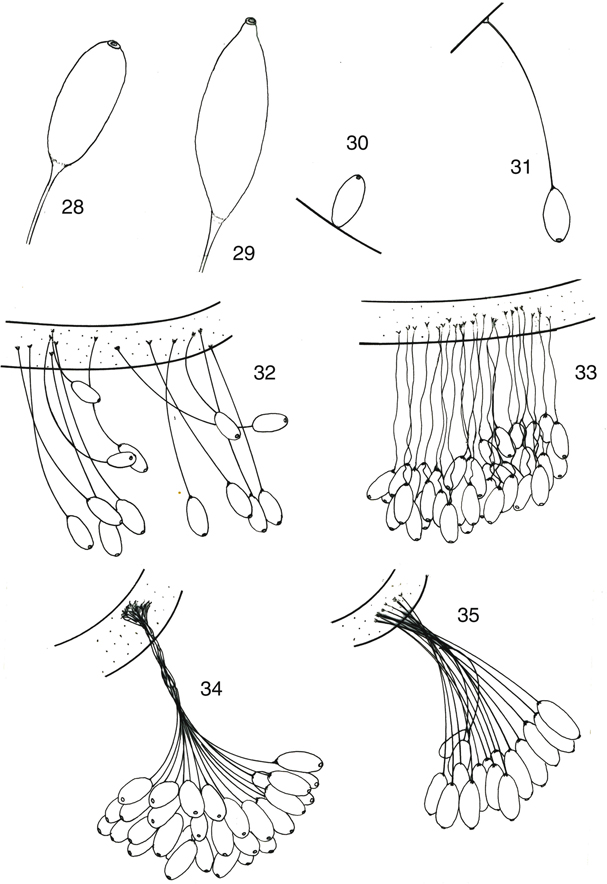

Generalmente, y salvo el género hawaiano Anomalochrysa (Fig. 30) que no los produce (Zimmerman, 1957; Duelli, 1984c; New, 1986a), durante la puesta, los huevos quedan adheridos al sustrato sobre un pedúnculo característico (similar en otras familias

como Mantispidae, Berothidae o Nymphidae) (Figs. 32-35, 61, 62), merced a secreciones de las glándulas de cemento, que son segregadas simultáneamente durante la propia puesta. Para ello

la hembra deposita sobre el sustrato una cierta cantidad de fluido viscoso, rico en aminoácidos (Lucas et al., 1957), que servirá de base para la sujeción del futuro pedúnculo, levanta despacio el abdomen, unos 60°, manteniendo la secreción,

que en contacto con el aire empieza a endurecerse (Zimmerman, 1957), y deposita el huevo con una leve vibración, quedando el huevo fijado sobre su polo no micropilar, nunca el micropilar,

que es el último en salir de las vías genitales femeninas (Duelli, 1984c) (Figs. 28, 29, 32-35, 61, 62). Esta característica forma de depositar los huevos en pedúnculos está registrada en ámbar canadiense desde el Cretácico

(Engel & Grimaldi, 2008).

Los huevos son generalmente fusiformes y/o elípticos, algo más del doble de largos que de diámetro, de extremos redondeados

(Figs. 28, 31-35, 61, 62), más apuntados en Italochrysa (Fig. 29) (Principi, 1946; Monserrat et al., 2014). En general, la longitud del huevo y del pedúnculo varía en función de la especie y del tamaño de la hembra, y el pedúnculo

posee longitudes variables según los géneros, e incluso entre especies del mismo género (ej.: Nineta), oscilando en los géneros europeos entre 0.70-2.73 mm para el huevo, y de 2,0-4,5 mm a 7,0-15,0 mm para el pedúnculo (Principi, 1946; Neumark, 1952; Ickert, 1968; Gepp, 1984b; Canard et al., 1998). Monserrat & Díaz-Aranda (2012) aportan dimensiones de huevos y pedúnculos en nuestras especies: huevo 0,8-0,9 mm a 2,0-2,5 mm; pedúnculo 3,0-3,5 mm a 10,0-15,0

mm, desde las especies más pequeñas de Suarius o Cunctochrysa a las más grandes de Italochrysa o Nothochrysa.

|

Figs. 28-35.— Tipos de huevos en Chrysopidae: 28: huevo elipsoide típico, 29: huevo del género Italochrysa, 30: huevo sin pedúnculo del género Anomalochrysa, 31: puesta aislada, 32, 33: puestas en grupos, 34, 35: puestas en racimos. De Monserrat & Díaz-Aranda (2012). Figs. 28-35.— Tipos de huevos en Chrysopidae: 28: huevo elipsoide típico, 29: huevo del género Italochrysa, 30: huevo sin pedúnculo del género Anomalochrysa, 31: puesta aislada, 32, 33: puestas en grupos, 34, 35: puestas en racimos. De Monserrat & Díaz-Aranda (2012).

Figs. 28-35.— Egg types in Chrysopidae: 28: tipical ellipsoid egg, 29: fusiform egg of Italochrysa, 30: unstalked egg of Anomalochrysa, 31: isolated egg, 32, 33: oviposition in groups, 34, 35: oviposition in clusters. From Monserrat & Díaz-Aranda (2012).

|

|

Pueden ser de color crema o amarillo pálido, a veces rosados, pero generalmente son verdosos o blancos muy pálidos (Figs. 61, 62), color que va cambiando conforme el desarrollo embrionario progresa, apareciendo por transparencia las bandas metaméricas

pardas y los estemas más oscuros (Pariser, 1919; Bock, 1939; Gepp, 1984b), y el progresivo oscurecimiento del huevo los hace menos conspicuos. En algunos géneros (Nineta) resisten bien el frío o hibernan en esta fase (Vannier & Canard, 1989; Canard & Vannier, 1992). Poseen micropilo aparente (Figs. 28-35), a veces blanco muy llamativo, y poseen frecuentes esculturas sobre el corion y dispersos aeropilos (Smith, 1921, 1922a; Withycombe, 1925; Killington, 1936; Mazzini, 1976; Duelli, 1984c; Gepp, 1984a, 1984b, 1990, 1999; Monserrat, 1984c, 2008; Grimal, 1986), que a veces le dan al huevo, incluso a simple vista, un aspecto aterciopelado.

Este curioso proceso de ovoposición se repite con breves pausas, tantas veces como huevos han madurado, y los huevos se depositan

uno a uno, bien aislados (Peyerimhoffina, Suarius, Rexa, Chrysoperla, Cunctochrysa) (Figs. 31, 62), a veces, quizás accidentalmente, uno sobre el pedúnculo de otro (Suarius), alineados o próximos (Nothochrysa, Chrysopa) (Figs. 32, 33) o en pequeños grupos o racimos (clusters) de entre 5-40 huevos, bien con pedúnculos aislados e independientes (Pseudomallada, Nineta) (Fig. 35) o trenzados-enlazados (Pseudomallada, Nineta) (Figs. 34, 61), aunque puede haber cierta variabilidad entre especies del mismo género (Nineta, Pseudomallada) (Canard et al., 1998). En especies de algunos géneros (Pseudomallada) la extrema flacidez del pedúnculo (Fig. 33) sugiere puestas colgantes depositadas en el envés de las hojas (Killington, 1936; Principi, 1947, 1956a, 1956b; Canard, 1984; Gepp, 1984b; Díaz-Aranda & Monserrat, 1988d, 1990b; Duelli & Johnson, 1992; Monserrat & Díaz-Aranda, 2012). Parker & Rudall (1957) y Lucas et al. (1957) aportan interesantes datos sobre la estructura y composición química de estos pedúnculos.

Habitualmente se ha sugerido la presencia de este tipo de puestas sobre pedúnculos como mecanismos de defensa ante el canibalismo,

el parasitismo y/o la predación (Smith, 1922a; Chen & Young, 1941; Canard, 1970b; Duelli, 1984c, 1986c; Gepp, 1989; Duelli & Johnson, 1992; Růžička, 1997c), aunque a pesar de este obvio mecanismo evolutivo antipredador, otros autores indicaban que podría favorecer

la respiración del embrión (Pariser, 1919) o servir como defensa de la humedad o de las secreciones de los áfidos (Stitz, 1927). A pesar de la existencia de este original mecanismo, sus puestas no dejan de tener predadores, sean larvas de coccinélidos,

de sírfidos, hormigas, incluso imagos y larvas de otras especies de crisopas (Canard, 1970b, 1984; Canard & Duelli, 1984; Duelli & Johnson, 1992; Morris et al., 1998).

Generalmente la puesta se efectúa a lo largo de varios días (entre 6-41 días cita Philippe, 1970 en C. perla), habitualmente en dos fases separadas por un periodo de descanso. En condiciones experimentales se han citado en diferentes

especies periodos de 32-64 días en los que las hembras depositan huevos fértiles, habiéndose citado puestas de 1-6, 12-28,

15, 20-40, 48 huevos/día-noche (cada ovario posee 12 ovariolas, y cada una puede producir dos óvulos al día, Duelli, 1984c), y puestas de 6-8, 9, 15-58, 25, 86, 93, 132, 158, 160, 321, 336, 340, 376, 480, 485, 512, 520, 530, 550, 617, 638, 653,

683, 700-1000, 725, 733, 744, 761, 769, 780, 905, 924, 926, 958, 991, 1159, 1207, 1286, 1461, 1767, 2160 y 2304 huevos por

hembra, incluso cifras mayores han sido citadas (Okamoto, 1919; Smith, 1921, 1922a, 1922b; Withycombe, 1925; Killington, 1936; Tauber, 1969; Philippe, 1970; Hagen & Tassan, 1970; Canard, 1975; Lee & Shih, 1982; Duelli, 1984c; Henry & Busher, 1987; Díaz-Aranda & Monserrat, 1988d; Carvalho, 1992; Carvalho et al., 1996; Albuquerque et al, 1997; Canard & Volkovich, 2001; Monserrat et al., 2014, etc.), y lógicamente la fertilidad no solo depende de las condiciones ambientales y la densidad de las poblaciones, sino

de su anterior desarrollo larvario, su alimentación y del propio tamaño de las hembras (Canard, 1970a, 1970b, 1973a, 1973b, 1975; Philippe, 1970; Rousset, 1984; Duelli, 1984c, 1987b; Carvalho, 1992; Zheng et al., 1993a, 1993b; McEwen & Kidd, 1995; Carvalho et al., 1996, 1998, 2002; Yadav & Pathak, 2010). Canard & Volkovich (2001) aportan datos de fertilidad de diferentes especies, según condiciones y autores. En algunos géneros (ej.: Chrysopa) se ha observado oofagia (Killington, 1936; Ickert, 1968; Philippe, 1970; Canard, 1970c; New, 1986a; Růžička, 1997c).

Lógicamente también el tiempo de desarrollo del huevo varía en función de las condiciones externas, en especial de la temperatura,

oscilando en las especies europeas entre 3 y 12 días (Smith, 1921, 1922a; Killington, 1936, 1937; Principi, 1943; Canard & Labrique, 1989; Pappas et al., 2008a; Carvalho, 1992; Monserrat et al., 2014). Destacamos Canard & Principi (1984) y Canard & Volkovich (2001) que aportan una relación de tiempos en el desarrollo de diferentes especies anotados por diferentes autores en diferentes

condiciones, y Monserrat & Díaz-Aranda (2012) anotan los tiempos de desarrollo embrionario para muchas de nuestras especies (4-5, 4-9, 5-6, 6, 6-7, 7-8, 9-10 días, según

especies).

La ruptura del huevo se practica mediante una incisión ventral y sobre 1/3 del eje longitudinal, y se realiza merced al concurso

de un ovirruptor embrional aserrado, al que a veces se le ha asignado interés taxonómico (Hagen, 1859b; Smith, 1921, 1922a, 1922b; Lacroix, 1923; Withycombe, 1925; Killington, 1936; Principi, 1940; Nasir, 1947; Toschi, 1965; New, 1975b, 1986a, 1989; Monserrat, 1984c, 1989; Gepp, 1984b; Canard & Principi, 1984; New, 1986b; Díaz-Aranda & Monserrat, 1988d, 1990a, 1990b, 1992, 1994, 1996; Narasimham, 1992; Canard & Volkovich, 2001; Monserrat & Díaz-Aranda, 2012) y que queda adherido al tegumento (clípeo-labro) embrionario y a la porción cefálica del corion abandonados. Movimientos peristálticos del neonato contribuyen a su emergencia, siendo el extremo abdominal lo último en zafarse. El proceso del nacimiento

es detalladamente descrito por Pariser (1919), Killington (1936), Frankenberg (1938), Principi (1940) o Nasir (1947).

Las larvas neonatas permanecen entre unas horas (3-12) a 1-2 días sobre/junto al huevo antes de descender por el pedúnculo

e iniciar su actividad y dispersión (Killington, 1936, 1937; Frankenberg, 1938; Principi, 1943; Gepp, 1984b; Monserrat, 1984c; Díaz-Aranda & Monserrat, 1988d, 1991, 1996; El Arnaouty & Ferran, 1992; Duelli & Johnson, 1992; Canard & Volkovich, 2001; Monserrat & Díaz-Aranda, 2012), en caso de huevos en clusters, la eclosión no suele ser simultánea, y aquellas larvas que se cubren con elementos externos

(ver más adelante), su primer comportamiento es buscar y colocarse estos elementos (a veces su propio corion-pedúnculo) (Figs. 65, 67). Principi (1956a) y Monserrat & Díaz-Aranda (2012) describen este comportamiento en neonatas de Pseudomallada e Italochrysa.

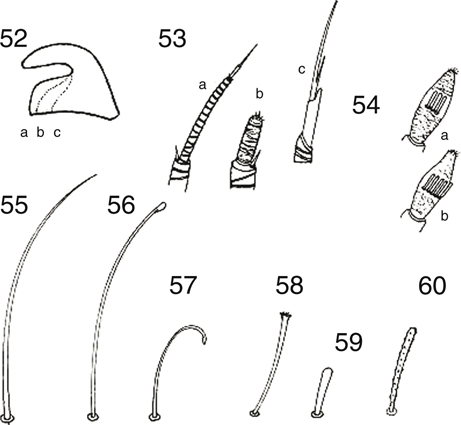

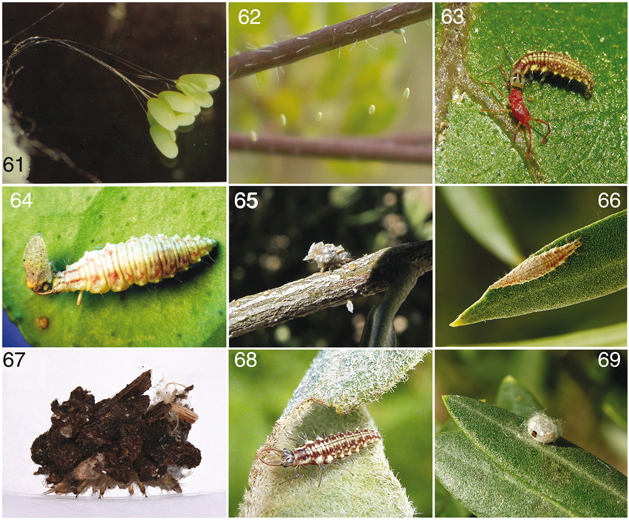

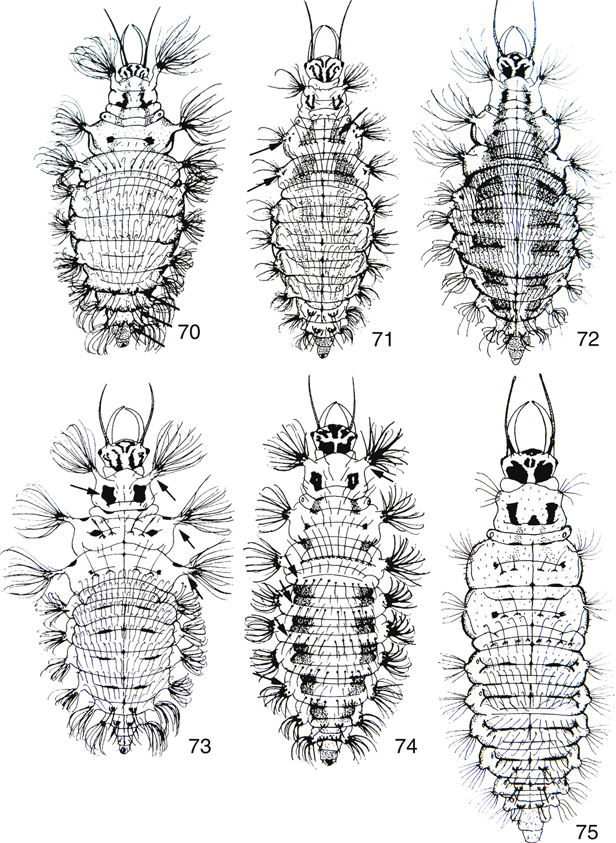

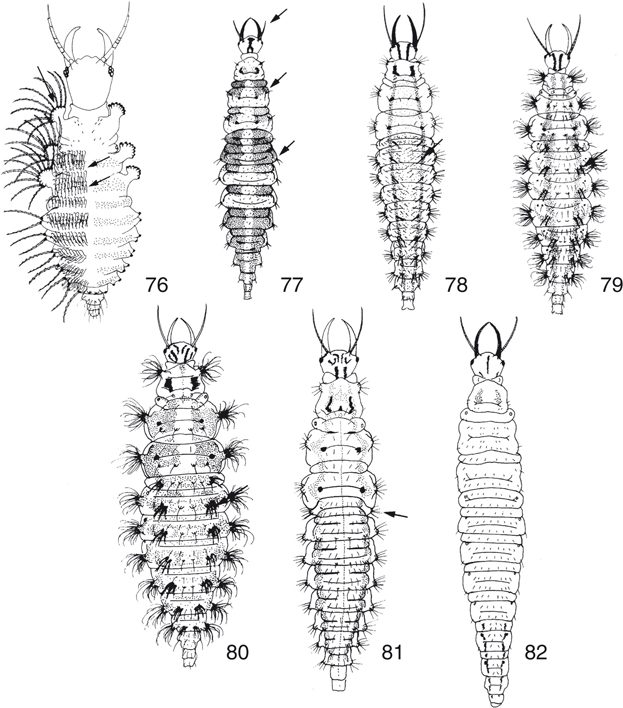

Las larvas son de tipo campodeiforme (Figs. 36, 37, 63-68), similares a las de otras especies de neurópteros (Rousset, 1966; Peterson, 1967), especialmente a las de Hemerobiidae, y son muy activas (Bänsch, 1964), especialmente en el primer estadio, y son depredadoras de pequeños fitófagos relativamente sedentarios, especialmente áfidos,